चक्रवात मोंथा

भीषण चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ आंध्र प्रदेश के तट से टकराया, जिससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा के तटीय इलाकों तथा तमिलनाडु के कुछ भागों में तेज़ पवनें, भारी वर्षा और व्यापक क्षति देखने को मिली।

- चक्रवात मोंथा पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी (BoB) में एक निम्न-दाब क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ तथा शीघ्र ही तीव्र होकर गंभीर चक्रवाती तूफान (SCS) में परिवर्तित हो गया, जिसकी वायु की गति 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच थी।

- बंगाल की खाड़ी में चक्रवातों का निर्माण: बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात आमतौर पर 5°–20° अक्षांशों के बीच पूर्वी व्यापारिक पवनों (Easterly Trade Winds) द्वारा पश्चिम की ओर धकेले जाते हैं, जिससे वे भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया अटलांटिक महासागर में बनने वाले तूफानों के अमेरिका की ओर बढ़ने के समान होती है।

- चक्रवात का नामकरण: इस चक्रवात का नाम “मोंथा” रखा गया है, जो एक थाई शब्द है जिसका अर्थ सुंदर या सुगंधित पुष्प है।

- यह नाम थाईलैंड द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और एशिया एवं प्रशांत के लिये आर्थिक और सामाजिक आयोग (ESCAP) की उष्णकटिबंधीय चक्रवात पैनल (PTC) के तहत प्रस्तावित किया गया था, जो उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण की प्रक्रिया की निगरानी करता है।

- चक्रवातों के नामकरण की विशेषताएँ: चक्रवातों के नाम लिंग और संस्कृति से निरपेक्ष रखे जाते हैं तथा अधिकतम आठ अक्षरों तक सीमित होते हैं, जिससे नाम सरल, स्पष्ट और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य बने रहें। यह व्यवस्था आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने और जन-जागरूकता बढ़ाने में सहायक होती है।

- WMO-ESCAP-PTC: इसका गठन वर्ष 1972 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों से प्रभावित देशों के एक अंतर-सरकारी निकाय के रूप में किया गया था।

- इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्याँमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और यमन शामिल हैं।

- यह पैनल, विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के उष्णकटिबंधीय चक्रवात कार्यक्रम के तहत कार्य करता है और क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों (RSMCs) तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्रों (TCWCs) के साथ समन्वय स्थापित करता है।

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) छह आरएसएमसी में से एक है।

| और पढ़ें..: चक्रवात |

8वाँ केंद्रीय वेतन आयोग

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषय (ToR) को मंज़ूरी दे दी है।

- वेतन आयोग (PC): प्रत्येक 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के तहत गठित किया जाता है।

- वेतन आयोग का कार्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को निर्धारित करना होता है। यह निर्णय मुद्रास्फीति, जीवन-यापन लागत तथा वेतन में समानता और न्याय की आवश्यकता को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

- आमतौर पर, वेतन आयोग की अध्यक्षता एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की जाती है। इसके सुझावों को कई बार राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा भी अपनाया जाता है।

- 8वें वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करेगा और अंतिम रिपोर्ट से पहले कुछ विशेष विषयों पर अंतरिम सिफारिशें भी दे सकता है।

- ToR: यह 8वें वेतन आयोग के लिये कार्यादेश, दायरा और समयसीमा को रेखांकित करने वाला एक ब्लूप्रिंट होता है।

- क्रियान्वयन तिथि: 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से लागू होने की संभावना है, जिससे प्रत्येक 10 वर्ष में वेतन पुनरीक्षण की परंपरा बनी रहेगी।

- आर्थिक प्रभाव: इसके लागू होने से उपभोग और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार होगा।

- 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत 49 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।

- पूर्व उदाहरण: न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता वाले 7वें वेतन आयोग (2016) ने कुल 23.55% बढ़ोतरी की सिफारिश की थी।

| और पढ़ें: 8वाँ वेतन आयोग |

पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP)

लाखों अमेरिकी नागरिक पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम (SNAP) के लाभ से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि वित्तीय कमी और नीतिगत परिवर्तनों के चलते अमेरिकी सरकार ने इस सहायता को रोक दिया है।

- SNAP अमेरिका का सबसे बड़ा खाद्य सहायता कार्यक्रम है, जो सुपरमार्केट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किराने का सामान खरीदने के लिये रीलोडेबल डेबिट कार्ड प्रदान करता है। इस पर 40 मिलियन से अधिक लोग निर्भर हैं।

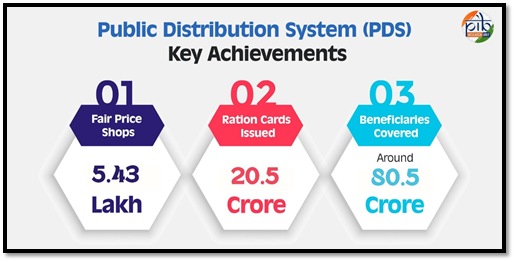

- भारत की सामाजिक सुरक्षा पहल: भारत में सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ भी हैं जैसे सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और महिलाओं एवं बच्चों के बीच पोषण में सुधार के लिये पोषण अभियान।

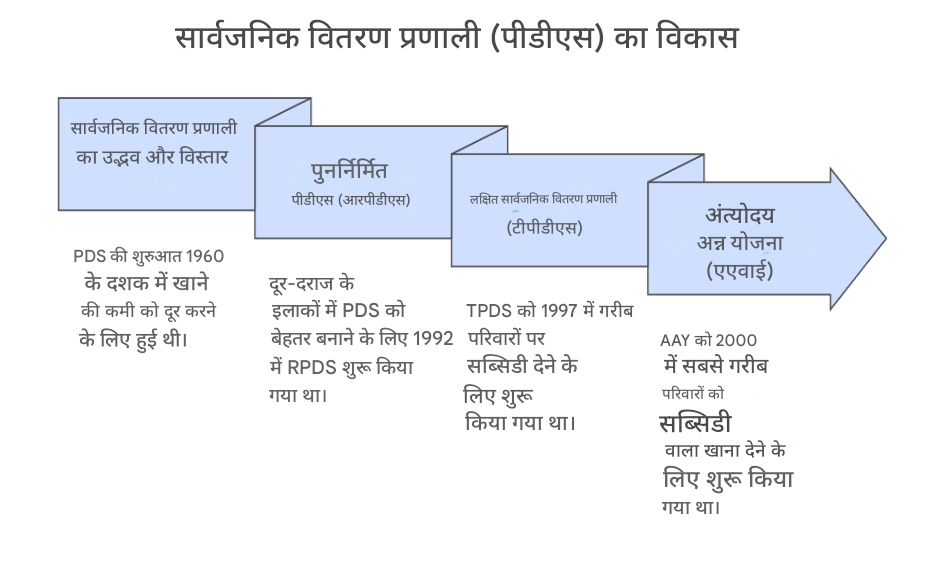

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

- परिचय: PDS का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसके तहत गेहूँ, चावल, मोटा अनाज आदि आवश्यक खाद्यान्न कम दरों (सब्सिडी मूल्य) पर समाज के कमज़ोर वर्गों को उपलब्ध कराए जाते हैं।

- यह प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अंतर्गत संचालित होती है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या को शामिल करती है।

- पोषण अभियान के साथ एकीकरण: PDS, सब्सिडी वाले अनाज के माध्यम से खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करके पोषण अभियान को सहयोग प्रदान करती है, जबकि पोषण अभियान ICDS, अंतर-क्षेत्रीय समन्वय और डेटा मॉनिटरिंग के माध्यम से मातृ एवं बाल स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषण संबंधी परिणाम सुनिश्चित करता है।

| और पढ़ें: भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को सशक्त बनाने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म |

कोयला शक्ति डैशबोर्ड

डिजिटल इंडिया मिशन के अनुरूप, कोयला मंत्रालय ने दो परिवर्तनकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म - कोयला शक्ति और CLAMP- लॉन्च किये हैं, जिनका उद्देश्य कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, परिचालन दक्षता और शासन को बढ़ाना है।

कोयला शक्ति डैशबोर्ड

- एकीकृत प्लेटफॉर्म: यह कोयला उत्पादन, परिवहन और आपूर्ति की रियल टाइम निगरानी और विश्लेषण के लिये एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

- उद्देश्य: संपूर्ण कोयला आपूर्ति शृंखला निगरानी के लिये स्मार्ट एनालिटिक्स डैशबोर्ड।

- हितधारक: कोयला कंपनियाँ, रेलवे, बंदरगाह, मंत्रालय और राज्य विभाग।

- कार्य: कोयला उत्पादन, परिवहन और प्रेषण की रियल टाइम ट्रैकिंग।

- डेटा विश्लेषण, पूर्वानुमान और घटनाओं की चेतावनी के माध्यम से नीतिगत सहयोग प्रदान किया जाता है।

- यह प्रणाली पारदर्शिता, दक्षता और रणनीतिक समन्वय को सुदृढ़ बनाती है।

CLAMP पोर्टल (कोयला भूमि अधिग्रहण, प्रबंधन और भुगतान)

- कोयला भूमि अधिग्रहण, प्रबंधन और भुगतान (CLAMP ) पोर्टल एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे कोयला क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण, मुआवज़ा और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएंडआर) से संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने के लिये विकसित किया गया है।

- विशेषताएँ:

- कोयला क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों में भूमि अभिलेखों के लिये केंद्रीकृत संग्रह।

- वास्तविक समय डेटा निगरानी और प्रक्रिया डिजिटलीकरण।

- पारदर्शिता और अंतर-एजेंसी समन्वय में सुधार।

| और पढ़ें: कोल इंडिया लिमिटेड का 50वाँ स्थापना दिवस |