संरक्षित क्षेत्र

चर्चा में क्यों?

हाल ही का अध्ययन संरक्षित क्षेत्रों (PAs) के संरक्षण और समुदायों की आजीविका के बीच संतुलन बनाने के महत्त्व को रेखांकित करता है।

संरक्षित क्षेत्र क्या हैं?

- परिचय: भारत में संरक्षित क्षेत्र (Protected Area) वह निर्धारित क्षेत्र है जिसका उद्देश्य जैवविविधता का संरक्षण करना और वन्यजीवों को मानवीय हस्तक्षेप से बचाना है।

- भारत में 1,000 से अधिक संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें 107 राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 5.32% हिस्सा कवर करते हैं।

- इन क्षेत्रों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें संरक्षण और नियमन के स्तर अलग-अलग होते हैं।

- संरक्षित क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार:

- राष्ट्रीय उद्यान: राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र हैं, जो उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत घोषित ये पार्क वैज्ञानिक अनुसंधान और नियंत्रित पर्यटन को छोड़कर सभी मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हैं।

- खनन, लकड़ी काटने और चराई जैसी गतिविधियाँ सख्त वर्जित हैं।

- इनके प्रबंधन के लिये मुख्य रूप से राज्य सरकार ज़िम्मेदार है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NWLB) और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) जैसे निकाय भी विशिष्ट परियोजनाओं (विशेष रूप से बाघ जैसी प्रजातियों के लिये) की देखरेख कर सकते हैं।

- वन्यजीव अभयारण्य: वन्यजीव अभयारण्यों को भी WPA, 1972 के तहत स्थापित किया गया है और ये राष्ट्रीय उद्यानों की तुलना में अधिक अनुकूलन प्रदान करते हैं।

- कुछ मानवीय गतिविधियाँ, जैसे चराई और वन उत्पादों का संग्रह, तभी तक वैध मानी जाती हैं जब तक ये वन्यजीवों के लिये हानिकारक न हों।

- इन अभयारण्यों का प्रबंधन राज्य वन विभागों द्वारा किया जाता है, जिसमें वन्यजीव संगठनों और विशेषज्ञों का सहयोग शामिल होता है।

- अभयारण रिज़र्व: WPA के तहत नामित क्षेत्र हैं, जिनका उद्देश्य वन्यजीवों और जैव विविधता की रक्षा करना है, साथ ही नियंत्रित मानव गतिविधियों जैसे चराई और ईंधन लकड़ी संग्रह की अनुमति देना है।

- इन रिज़र्वों का उद्देश्य महत्त्वपूर्ण आवासों को सुरक्षित करना, वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा करना तथा अत्यधिक संरक्षित क्षेत्रों के बाहर जैव विविधता का संरक्षण करना है।

- ये स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में भागीदारी का अवसर देते हैं, जिससे उनकी आजीविका भी स्थाई बनी रहती है।

- राज्य सरकार स्थानीय हितधारकों और संरक्षणवादियों की सक्रिय भागीदारी के साथ इन क्षेत्रों की देखरेख करती है।

- सामुदायिक रिज़र्व: सामुदायिक रिज़र्व ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ संरक्षण प्रयासों में स्थानीय समुदायों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है।

- ये रिज़र्व निजी या सामुदायिक स्वामित्व वाली भूमि पर स्थापित किये जा सकते हैं तथा इनका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण और संसाधनों के सतत् प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

- पर्यटन, कृषि तथा छोटे स्तर पर वन उत्पादों का संग्रह जैसी गतिविधियाँ तभी अनुमति प्राप्त हैं जब वे संरक्षण उद्देश्यों में सहायक हों।

- इन रिज़र्वों का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जिसमें स्थानीय समुदायों और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) का महत्त्वपूर्ण योगदान शामिल होता है।

- राष्ट्रीय उद्यान: राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे अधिक संरक्षित क्षेत्र हैं, जो उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।

भारत में संरक्षित क्षेत्रों के लिये प्रमुख नियामक प्राधिकरण

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC): यह मंत्रालय वन्यजीव संरक्षण, नीति निर्माण और संरक्षित क्षेत्रों के लिये वित्त पोषण हेतु उत्तरदायी है। वन्यजीव प्रभाग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972 का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL): सलाहकार निकाय जो संरक्षण पर सिफारिशें प्रदान करता है, नए संरक्षित क्षेत्रों को मंजूरी देता है और संरक्षित क्षेत्रों के निकट परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है।

- राज्य वन विभाग: अपने अधिकार क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं, संरक्षण कानूनों को लागू करते हैं और वन्यजीव आबादी की निगरानी करते हैं। वे वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को भी लागू करते हैं।

- वन्यजीव संरक्षण सोसायटी और गैर सरकारी संगठन: भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसायटी (WPSI) और WWF इंडिया जैसे संगठन स्थानीय स्तर पर संरक्षण, अवैध गतिविधियों की निगरानी तथा मज़बूत संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, खनन के लिये निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? (2019)

(a) तीसरी अनुसूची

(b) पाँचवीं अनुसूची

(c) नौवीं अनुसूची

(d) बारहवीं अनुसूची

उत्तर: (b)

प्रश्न. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिये कौन प्राधिकारी होगा? (2013)

(a) राज्य वन विभाग

(b) ज़िला कलक्टर/उपायुक्त

(c) तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी/मण्डल राजस्व अधिकारी

(d) ग्राम सभा

उत्तर: (d)

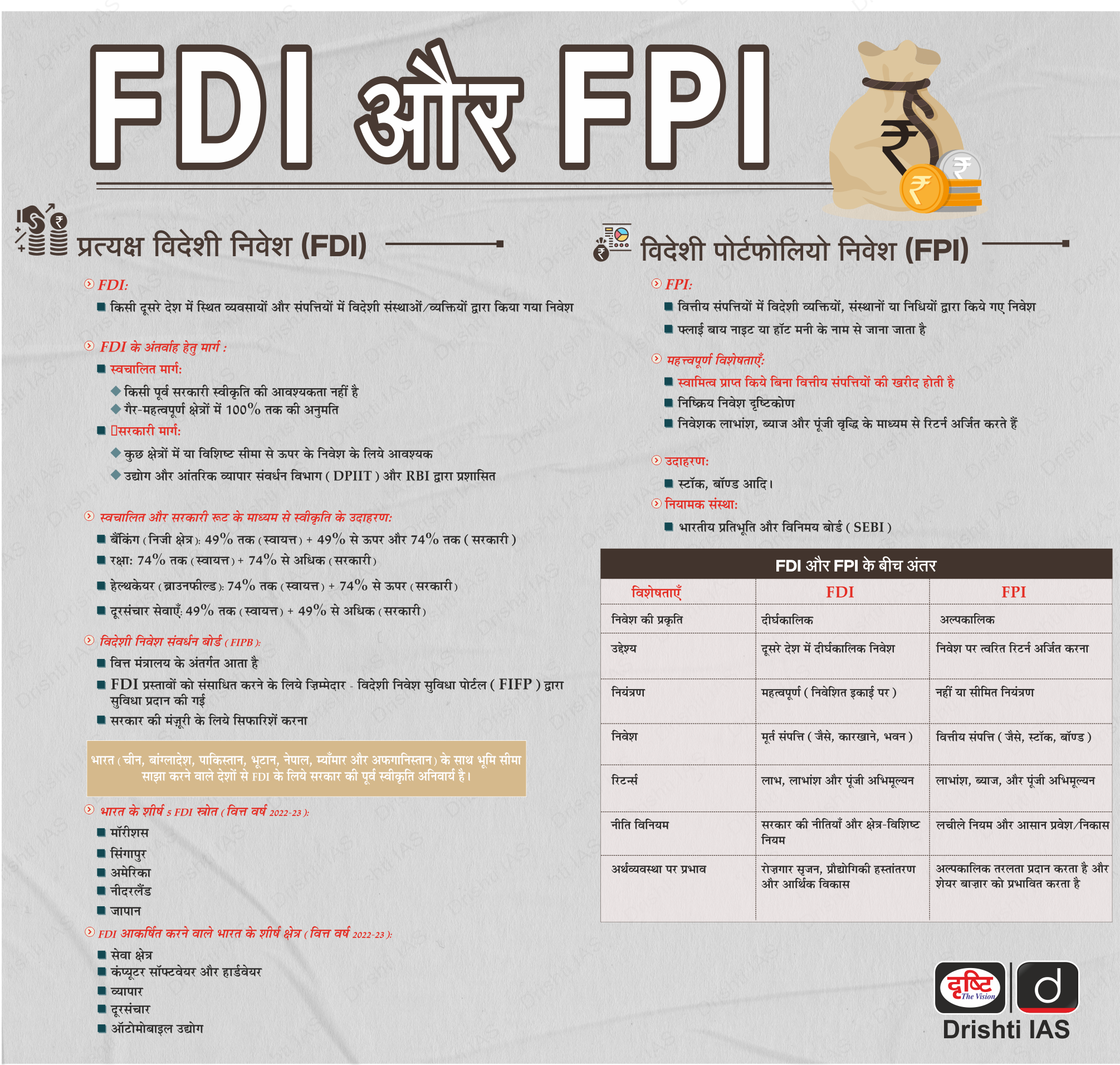

विदेशी पूंजी प्रवाह और भारत का भुगतान संतुलन

भारत, विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, जिसने वर्ष 2021 से 2024 के बीच 8.2% की औसत वार्षिक GDP वृद्धि दर दर्ज की है, जो वियतनाम, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों से आगे है।

- मज़बूत आर्थिक वृद्धि के बावजूद, भारत को कम शुद्ध विदेशी पूंजी प्रवाह का सामना करना पड़ रहा है, जो उसकी भुगतान संतुलन (Balance of Payments) में GDP विस्तार और निवेशकों की भावना के बीच एक अंतर को दर्शाता है।

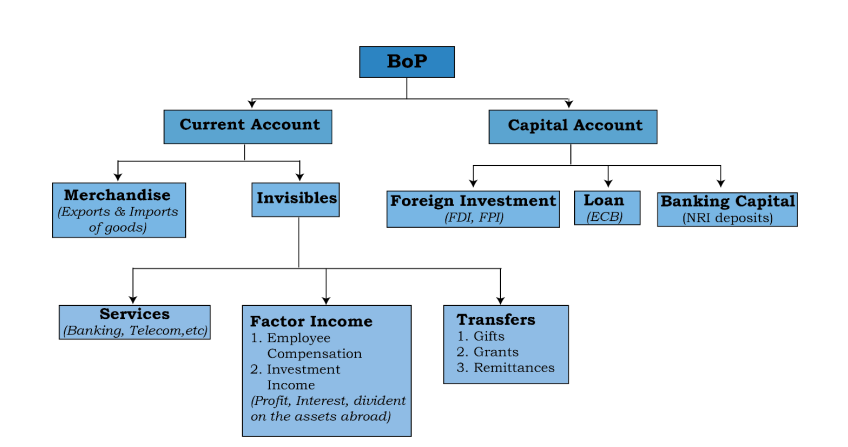

भुगतान संतुलन क्या है?

- परिचय: भुगतान संतुलन एक महत्त्वपूर्ण आर्थिक संकेतक के रूप में कार्य करता है, जो भारत एवं शेष विश्व के बीच सभी वित्तीय लेन-देन का विवरण देता है।

- यह व्यापक खाता बही धन के अंतर्वाह और बहिर्वाह पर नज़र रखता है, जहाँ अंतर्वाह को सकारात्मक एवं बहिर्वाह को नकारात्मक के रूप में चिह्नित किया जाता है, जो वैश्विक स्तर पर देश की आर्थिक अंतःक्रियाओं को दर्शाता है।

- यह विदेशी मुद्राओं के तुलना में रुपये की सापेक्ष मांग को मापता है, जो विनिमय दरों एवं आर्थिक स्थिरता को विशेष रूप से प्रभावित करता है।

- BoP के घटक:

- चालू खाता:

- वस्तुओं का व्यापार: भौतिक आयात एवं निर्यात को ट्रैक करता है, जो व्यापार संतुलन को दर्शाता है। घाटा निर्यात की तुलना में अधिक आयात का संकेत देता है।

- सेवाओं का व्यापार (अदृश्य): इसमें IT, पर्यटन तथा धनप्रेषण जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जो व्यापार घाटे के बावजूद भारत के चालू खाता अधिशेष में सकारात्मक योगदान देते हैं।

- इन दोनों घटकों का शुद्ध योग चालू खाता शेष निर्धारित करता है।

- पूंजी खाता:

- इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तथा विदेशी संस्थागत निवेश (FII) जैसे निवेश शामिल हैं, जो आर्थिक विकास एवं स्थिरता के लिये आवश्यक हैं।

- पूंजी खाता प्रवाह वाणिज्यिक उधार, बैंकिंग, निवेश, ऋण और पूंजी जैसे कारकों को प्रतिबिंबित करता है।

- चालू खाता:

भारत के भुगतान संतुलन (BoP) की वर्तमान स्थिति क्या है?

- व्यापार घाटा और अदृश्य खाता: भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है और वर्ष 2024-25 में यह 287.2 अरब डॉलर तक पहुँच गया।

- हालाँकि, यह "अदृश्य" खाते में अधिशेष के कारण संतुलित रहा है, जो मुख्य रूप से सेवा निर्यात और भारतीय प्रवासी समुदाय से प्राप्त धन के कारण है।

- इन अधिशेषों ने वस्त्र व्यापार घाटे के बढ़ने के बावजूद चालू खाता घाटे (CAD) को प्रबंधनीय बनाए रखने में मदद की है।

- विकास और निवेश विरोधाभास: मज़बूत आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) 25.3 अरब अमेरिकी डॉलर था।

- हालाँकि, भारत ने पिछले वर्षों में महत्त्वपूर्ण शुद्ध बहिर्वाह का अनुभव किया, जैसे वर्ष 2022-23 में 5.1 अरब डॉलर, वर्ष 2024-25 में 14.6 अरब डॉलर और वर्ष 2025-26 में 2.9 अरब डॉलर (5 सितंबर तक)।

- यह प्रवृत्ति उस विरोधाभास को उजागर करती है, जहाँ भारत का आर्थिक विस्तार विदेशी पूंजी प्रवाह के साथ मेल नहीं खाता।

- हालाँकि, भारत ने पिछले वर्षों में महत्त्वपूर्ण शुद्ध बहिर्वाह का अनुभव किया, जैसे वर्ष 2022-23 में 5.1 अरब डॉलर, वर्ष 2024-25 में 14.6 अरब डॉलर और वर्ष 2025-26 में 2.9 अरब डॉलर (5 सितंबर तक)।

- निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निकासी: निजी इक्विटी (PE) और उद्यम पूंजी (VC) निवेशों से निकासी में वृद्धि, नई पूंजी सृजन के बजाय, लाभवसूली और परिपक्व निवेश को दर्शाती है।

- PE/VC निकासी का कुल मूल्य वर्ष 2022 में 24 अरब डॉलर, वर्ष 2023 में 29 अरब डॉलर और वर्ष 2024 में 33 अरब डॉलर रहा।

- विदेशी निवेशक कॉर्पोरेट आय, समग्र व्यावसायिक माहौल और बाज़ार मूल्यांकन को मुख्य GDP वृद्धि आँकड़ों से अधिक प्राथमिकता देते हैं।

विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न 1. निवेश के संदर्भ में, निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2025)

I. बॉन्ड

II. प्रतिरक्षा निधियाँ (हेज फंड्स)

III. स्टॉक

IV. जोखिम पूँजी

उपर्युक्त में से कितनों को वैकल्पिक निवेश निधि माना जाता है?

(a) केवल एक

(c) केवल तीन

(b) केवल दो

(d) सभी चार

वर्ष 2025 में ला नीना

स्रोत: WTO

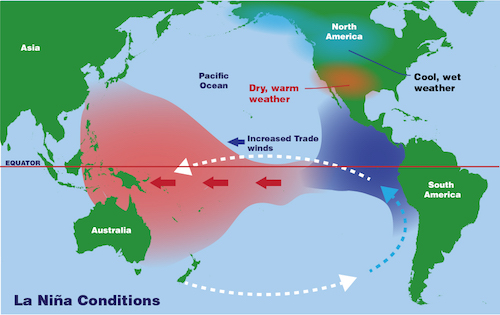

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अनुसार ला नीना मौसम की घटना सितंबर और नवंबर 2025 के बीच वापस आ सकती है।

- ला नीना: ला नीना एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो तब होती है जब मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर का सतही जल असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है, क्योंकि सामान्य से अधिक तेज़ व्यापारिक हवाएँ गर्म जल को पश्चिमी प्रशांत (एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास) की ओर धकेलती हैं।

- यह अल नीनो के विपरीत है, जो उसी क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म समुद्री सतह के तापमान की विशेषता है।

- भारत के मानसून पर ला नीना का प्रभाव: ला नीना दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा को बढ़ाता है, जिससे खरीफ फसलों को लाभ होता है और नदियों, झीलों और भूजल का स्तर बढ़ता है।

- हालाँकि अत्यधिक या असमान वर्षा असम और बिहार जैसे निचले इलाकों में बाढ़ और जलभराव का कारण बन सकती है।

- यह अक्सर जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में सामान्य से अधिक ठंडी सर्दियाँ लाता है।

अल नीनो एवं ला नीना

|

विशेषता |

अल नीनो (El Niño) |

ला नीना (La Niña) |

|

महासागरीय स्थिति |

मध्य एवं पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र सतह का तापमान बढ़ जाता है। |

मध्य एवं पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र सतह का तापमान घट जाता है। |

|

व्यापारिक पवनें (Trade Winds) |

कमज़ोर हो जाती हैं या विपरीत चलने लगती हैं, जिससे गर्म जल पूर्व की ओर बढ़ जाता है। |

पवनें मज़बूत हो जाती हैं, जिससे गर्म जल एशिया की ओर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होता है। |

|

वैश्विक मौसम प्रभाव |

पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी भाग में बाढ़। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत के कुछ हिस्सों में सूखा। |

भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया में बाढ़।पश्चिमी दक्षिण अमेरिका और अमेरिका के दक्षिणी भाग में सूखा। |

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO): WMO मौसम, जलवायु, जल विज्ञान और संबंधित भू-भौतिकीय विज्ञान के लिये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

- इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (IMO) से हुई, जिसकी स्थापना वर्ष 1873 में वैश्विक मौसम अवलोकनों को मानकीकृत करने के लिये की गई थी।

- वर्ष 1950 में IMO का नाम WMO हो गया और वर्ष 1951 में इसे संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी घोषित कर दिया गया।

| और पढ़ें: अल नीनो एवं ला नीना |