भारत का समुद्री मार्ग

यह एडिटोरियल 03/07/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित “Strategic opportunity: Mazagon-CDPLC deal boosts India's maritime influence” पर आधारित है। यह लेख भारत की मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड में 53 मिलियन डॉलर में नियंत्रण हिस्सेदारी के रणनीतिक अधिग्रहण पर प्रकाश डालता है, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना है।

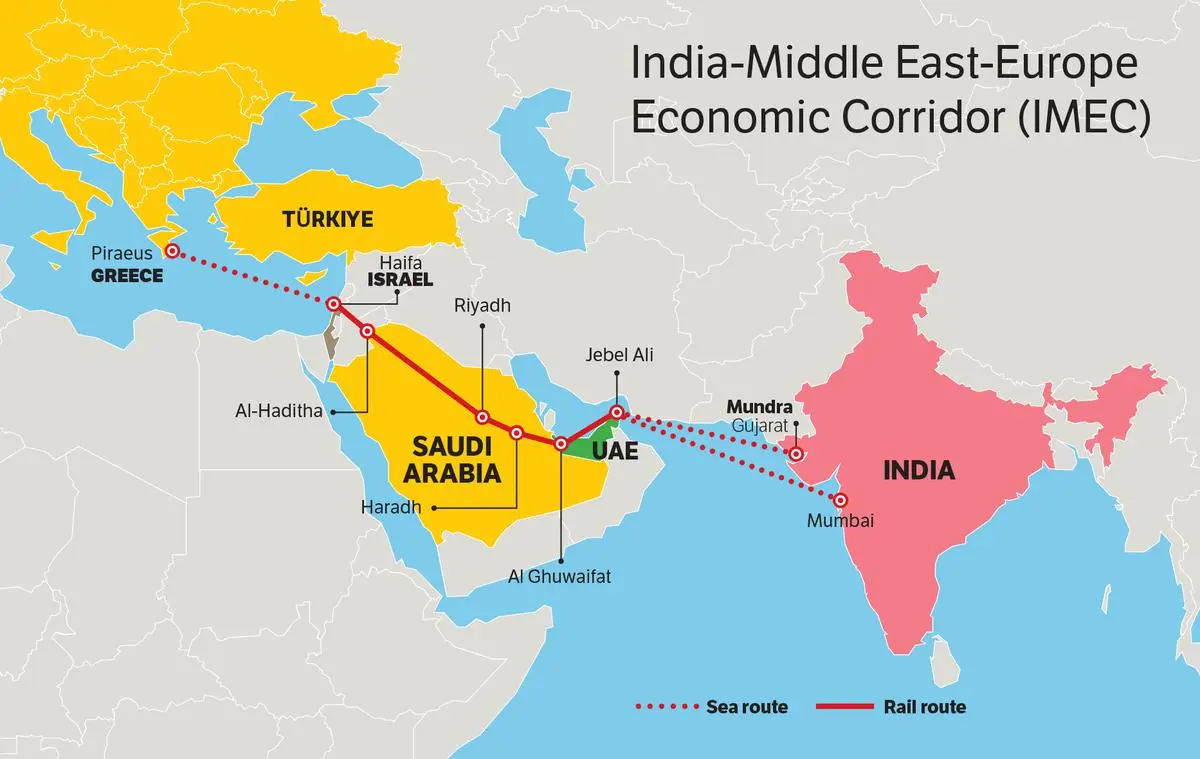

प्रिलिम्स के लिये:हिंद महासागर क्षेत्र, हंबनटोटा बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, समुद्री भारत विजन 2030, सागरमाला, ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक-निजी भागीदारी, चाबहार बंदरगाह, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा, लाल सागर। मेन्स के लिये:भारत के समुद्री क्षेत्र के विकास को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक, भारत के समुद्री क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे। |

जब सरकारी स्वामित्व वाली मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड में 53 मिलियन डॉलर में नियंत्रण हिस्सेदारी अधिग्रहित की, भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं को एक नई दिशा मिली है। यह रणनीतिक कदम हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जहाँ बीजिंग पहले से ही हंबनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों की लीज पर नियंत्रित करता है। इस उपक्रम की सफलता भारत की व्यापक समुद्री रणनीति के लिये एक मॉडल (blueprint) बन सकती है — जो महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय साझेदारों के लिये एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में अपनी स्थिति मज़बूत करने की दिशा में सहायक होगी।

भारत के समुद्री क्षेत्र के विकास को प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- बंदरगाह अवसंरचना आधुनिकीकरण और क्षमता विस्तार: भारत के बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग क्षमता और परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिये बंदरगाहों का चल रहा आधुनिकीकरण महत्त्वपूर्ण है।

- उन्नत बुनियादी ढाँचे के कारण टर्नअराउंड समय कम हो रहा है, जिससे भारतीय बंदरगाह वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन रहे हैं।

- उदाहरण के लिये पारादीप बंदरगाह की परिचालन क्षमता में हाल ही में हुई वृद्धि के कारण वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन कार्गो की हैंडलिंग हुई, जो दीनदयाल बंदरगाह से अधिक है।

- इसके अतिरिक्त, बंदरगाह आधुनिकीकरण प्रयासों से क्षमता में वृद्धि हुई है तथा प्रमुख बंदरगाहों की क्षमता 2014-2024 के बीच 871.52 मिलियन टन से बढ़कर 1,629.86 मिलियन टन हो गई है।

- सरकारी नीति समर्थन और रणनीतिक पहल: मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 और सागरमाला जैसी सरकारी पहलों का उद्देश्य बंदरगाह संपर्क और रसद दक्षता में सुधार करके भारत को वैश्विक समुद्री नेता के रूप में स्थापित करना है।

- ये नीतिगत ढाँचे बंदरगाह क्षमताओं के विस्तार, रसद लागत को कम करने और हरित समुद्री बुनियादी ढाँचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- सरकार ने सागरमाला के अंतर्गत 130 परियोजनाओं के लिये 37,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है, जिससे विकासोन्मुख वातावरण सुनिश्चित होगा।

- इसके अलावा, बंदरगाह अवसंरचना में 100% FDI की अनुमति देने की भारत की नीति ने महत्त्वपूर्ण विदेशी निवेश आकर्षित किया है, जिससे आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिला है तथा परिचालन का आधुनिकीकरण हुआ है।

- स्थिरता और हरित नौवहन पहल: सतत् प्रथाओं की ओर वैश्विक बदलाव के साथ, भारत का समुद्री क्षेत्र हरित प्रौद्योगिकियों, जैसे हाइड्रोजन और LNG-संचालित जहाज़ों और बंदरगाह संचालन के लिये नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश कर रहा है।

- ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम (GTTP) इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जिसका लक्ष्य 2040 तक पारंपरिक टगों को पर्यावरण अनुकूल विकल्पों से बदलना है।

- भारत पारादीप, कांडला और तूतीकोरिन बंदरगाहों पर हरित हाइड्रोजन हब भी विकसित कर रहा है।

- बंदरगाह, जहाज़रानी और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, भारत की हरित शिपिंग पहल वैश्विक उत्सर्जन-कमी लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें वर्ष 2030 तक बंदरगाहों को कार्बन-तटस्थ बनाने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा में पर्याप्त निवेश शामिल है।

- तकनीकी उन्नति और डिजिटल परिवर्तन: AI, IOT और ब्लॉकचेन जैसी डिजिटल प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने से बंदरगाह संचालन में परिवर्तन आ रहा है, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ रही है।

- वर्ष 2025 में लॉन्च किये जाने वाले सागर सेतु जैसे प्लेटफॉर्म 80 से अधिक बंदरगाहों और 40 प्रमुख हितधारकों को एकीकृत करेंगे, जिससे EXIM-संबंधी प्रक्रियाएँ सरल हो जाएंगी।

- इस डिजिटल परिवर्तन का उद्देश्य प्रसंस्करण समय में कटौती करना तथा मानवीय त्रुटियों को कम करना है, जिससे निर्बाध रसद अनुभव को बढ़ावा मिले।

- वर्ष 2024 तक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अपने कंटेनर टर्नअराउंड समय को वैश्विक मानकों से अधिक करते हुए 22.57 घंटे तक कम कर देगा।

- इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल मैरीटाइम का एकीकरण बंदरगाह परिचालन को सुव्यवस्थित कर रहा है, कनेक्टिविटी में सुधार तथा लॉजिस्टिक्स लागत को कम कर रहा है।

- अंतर्देशीय जलमार्गों का विस्तार: अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास वस्तुओं के परिवहन के लिये पर्यावरणीय रूप से सतत्, लागत प्रभावी विकल्प प्रदान करता है, जिससे सड़कों और रेलमार्गों पर भीड़भाड़ कम होती है।

- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा थोक माल और यात्री नौकाओं के परिवहन को सहायता प्रदान करने के लिये 26 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान की गई है।

- जिसके कारण वर्ष 2014 से राष्ट्रीय जलमार्गों पर माल यातायात में 710% की वृद्धि हुई है।

- वर्ष 2023-24 तक, अंतर्देशीय जलमार्गों ने 132.89 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) कार्गो का संचालन किया, जो भारत के व्यापार और रसद में इस क्षेत्र के बढ़ते महत्त्व को दर्शाता है।

- वैश्विक समुद्री व्यापार में वृद्धि और भारत की निर्यात वृद्धि: भारत का समुद्री क्षेत्र वैश्विक व्यापार में वृद्धि से लाभान्वित हो रहा है, विशेष रूप से देश के बढ़ते निर्यात से।

- भारत ने वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है, तथा व्यापार की बढ़ती मात्रा को समायोजित करने के लिये इसका समुद्री बुनियादी ढाँचा विस्तारित हो रहा है।

- वित्त वर्ष 23 में भारत का व्यापारिक निर्यात (महत्त्वपूर्ण रूप से कुछ हिस्सा समुद्र के रास्ते) 451 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया है।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी और निवेश: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत बंदरगाह संचालन में निजी खिलाड़ियों की बढ़ती भागीदारी भारत के समुद्री बुनियादी ढाँचे के विकास को गति दे रही है।

- वर्ष 2030 तक 80% मकान मालिक मॉडल में बदलाव से परिचालन दक्षता में वृद्धि और लागत में कमी आने की उम्मीद है।

- वित्त वर्ष 2024 में प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो संचालन में 4.45% की वृद्धि देखी गई, जो निजी क्षेत्र की भागीदारी के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।

- इसके अतिरिक्त, विदेशी बंदरगाहों में अदाणी पोर्ट्स के रणनीतिक निवेश और भारत में उनके विस्तारित परिचालन से इस क्षेत्र की वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान मिलता है, जिससे भारत वैश्विक समुद्री व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो रहा है।

- वर्ष 2030 तक 80% मकान मालिक मॉडल में बदलाव से परिचालन दक्षता में वृद्धि और लागत में कमी आने की उम्मीद है।

- जहाज़ निर्माण और मरम्मत उद्योग में वृद्धि: भारत के जहाज़ निर्माण और मरम्मत उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है, जिसे जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता नीति (SBFAP) और "मेक इन इंडिया" पहल जैसी सरकारी नीतियों से बल मिलेगा।

- इन पहलों का उद्देश्य विदेशी जहाज़ निर्माताओं पर भारत की निर्भरता को कम करना तथा वाणिज्यिक और रक्षा जहाज़ों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है।

- SBFAP के शुभारंभ के बाद से अब तक 10,500 करोड़ रुपए (1.26 बिलियन डॉलर) मूल्य के 313 जहाज़ ऑर्डर प्राप्त हुए हैं।

- यह वृद्धि भारत को जहाज़ निर्माण और मरम्मत सेवाओं में एक उभरते वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करती है।

- रणनीतिक बंदरगाह अधिग्रहण और वैश्विक एकीकरण: प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों में हिस्सेदारी हासिल करने की भारत की रणनीति इसकी वैश्विक समुद्री उपस्थिति को बढ़ाती है तथा रणनीतिक साझेदारों के साथ व्यापार संबंधों को मज़बूत करती है।

- ईरान में चाबहार बंदरगाह पर परिचालन अधिकार जैसे भारत के द्विपक्षीय समझौते मध्य एशियाई बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे व्यापार मार्ग बेहतर होते हैं।

- इन कदमों से अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्गों पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित होगा तथा वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में भारत की स्थिति मज़बूत होगी।

- भारत की G-20 अध्यक्षता के दौरान शुरू किये गए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) का उद्देश्य रसद लागत में 30% और पारगमन समय में 40% की कटौती करना है, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बन जाएगा।

भारत के समुद्री क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- पुराने बेड़े और वैश्विक शिपिंग में कम हिस्सेदारी: भारत का समुद्री क्षेत्र पुराने बेड़े की चुनौती का सामना कर रहा है, जो वैश्विक शिपिंग बाज़ार में इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बाधित करता है।

- घरेलू जहाज़ स्वामित्व में वृद्धि के बावजूद, वैश्विक बेड़े में भारत की हिस्सेदारी न्यूनतम बनी हुई है, जो वैश्विक टनभार का केवल 1.2% है।

- वर्ष 2022-23 में भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों की औसत आयु 26 वर्ष थी।

- घरेलू जहाज़ स्वामित्व में वृद्धि के बावजूद, वैश्विक बेड़े में भारत की हिस्सेदारी न्यूनतम बनी हुई है, जो वैश्विक टनभार का केवल 1.2% है।

- उच्च रसद लागत और अकुशल बुनियादी ढाँचा: भारत का रसद क्षेत्र, जिसमें उसका समुद्री घटक भी शामिल है, उच्च लागतों से ग्रस्त है, जो वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित करता है।

- भारत में लॉजिस्टिक्स लागत सकल घरेलू उत्पाद का 14-18% होने का अनुमान है, जो 8% के वैश्विक मानक से काफी अधिक है।

- कार्गो प्रबंधन में अकुशलता, पुराना बंदरगाह बुनियादी ढाँचा और नियामक बाधाएँ इन उच्च लागतों में योगदान करती हैं।

- प्रमुख बंदरगाहों पर कंटेनर टर्नअराउंड समय में सुधार के बावजूद, अकुशलताएँ बनी हुई हैं।

- पर्यावरण और स्थिरता संबंधी चुनौतियाँ: भारत में समुद्री क्षेत्र पर पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने और स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने का दबाव बढ़ रहा है।

- शिपिंग से कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, विशेष रूप से CO2, एक गंभीर मुद्दा प्रस्तुत करती है, क्योंकि भारत अपने शुद्ध-शून्य लक्ष्यों की दिशा में कार्य कर रहा है।

- भारतीय बंदरगाह और जहाज़ स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपना रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी कमियाँ हैं।

- विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण (VPA) 100% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करता है , लेकिन अन्य बंदरगाह काफी पीछे हैं।

- इसके अलावा, ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम, जिसका उद्देश्य पारंपरिक टगों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है, ने सीमित प्रगति की है, जो इस क्षेत्र की स्थिरता आवश्यकताओं के प्रति धीमी अनुकूलनशीलता को उजागर करता है।

- शिपिंग से कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, विशेष रूप से CO2, एक गंभीर मुद्दा प्रस्तुत करती है, क्योंकि भारत अपने शुद्ध-शून्य लक्ष्यों की दिशा में कार्य कर रहा है।

- अविकसित जहाज़ निर्माण उद्योग: भारत का जहाज़ निर्माण उद्योग महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें पुराना बुनियादी ढाँचा, कौशल अंतराल और महत्त्वपूर्ण सामग्रियों के लिये आयात पर निर्भरता शामिल है।

- घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता नीति (SBFAP) जैसे प्रयासों के बावजूद, भारतीय शिपयार्ड तकनीकी प्रगति और क्षमता के मामले में वैश्विक प्रतिस्पर्द्धियों से पीछे हैं।

- उदाहरण के लिये, वैश्विक जहाज़ निर्माण में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है, जबकि चीन और दक्षिण कोरिया इस बाज़ार पर हावी हैं।

- वैश्विक जहाज़ निर्माण केंद्र बनने के लिये भारत को अपने शिपयार्डों के आधुनिकीकरण तथा वर्तमान में मौजूद प्रौद्योगिकी अंतर को कम करने में भारी निवेश करने की आवश्यकता है।

- जलवायु परिवर्तन के कारण तटीय अवसंरचना की संवेदनशीलता: बंदरगाहों, बंदरगाहों और संबंधित सुविधाओं सहित भारत की तटीय अवसंरचना, बढ़ते समुद्र स्तर, तूफानी लहरों और तटीय क्षरण के कारण बढ़ती संवेदनशीलता का सामना कर रही है।

- जलवायु परिवर्तन बंदरगाहों और तटीय शहरों की परिचालन क्षमता के लिये खतरा उत्पन्न करता है, जिससे व्यापार प्रवाह और तटीय समुदायों की आजीविका प्रभावित होती है।

- उदाहरण के लिये, भारत के सबसे बड़े आर्थिक केंद्रों में से एक मुंबई में समुद्र स्तर बढ़ने के कारण बार-बार बाढ़ आने का खतरा बना रहता है।

- तटीय संवेदनशीलता भारत के लिये चिंता का विषय है, क्योंकि लगभग 35% आबादी देश की 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा के 100 किलोमीटर के दायरे में रहती है।

- सुरक्षा चिंताएँ और भू-राजनीतिक तनाव: भारत में समुद्री क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ रही (विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती समुद्री डकैती और क्षेत्रीय विवादों के संबंध में) हैं।

- भारत के समुद्री व्यापार मार्ग गैर-राज्यीय तत्वों और भू-राजनीतिक तनावों, विशेषकर पड़ोसी देशों के साथ, के कारण खतरे में हैं।

- सोमालिया तट पर समुद्री डकैती तथा हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी प्रभाव का खतरा भारत की रणनीतिक स्थिति को जटिल बनाता है।

- हाल ही में लाल सागर संकट और हौथी विद्रोही, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और भू-राजनीतिक तनाव सहित इसी प्रकार के समुद्री सुरक्षा खतरों के प्रति भारत की कमज़ोरी को उजागर करते हैं।

- विखंडित शासन और नियामक चुनौतियाँ: भारत का समुद्री क्षेत्र विखंडित शासन और नियामकीय अक्षमताओं से ग्रस्त है, जहाँ इस क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को अलग-अलग एजेंसियाँ संचालित करती हैं।

- इससे देरी, अनुपालन लागत में वृद्धि और हितधारकों के बीच भ्रम जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

- मुख्य बंदरगाहों पर कस्टम क्लीयरेंस, सुधारों के बावजूद, अभी भी एजेंसियों के बीच समन्वय की असंगतता का शिकार है, जिससे प्रक्रियाओं में देरी होती है।

- हाल ही में मई, 2025 में केरल तट के पास लाइबेरिया के झंडे वाला कंटेनर जहाज़ MSC एल्सा 3 डूब गया। जहाज़ में कैल्शियम कार्बाइड और सल्फर जैसे खतरनाक पदार्थ थे, जिससे पर्यावरण संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो गई हैं। इस घटना ने भारत की तेल रिसाव आकस्मिक योजना में खामियों को उजागर किया।

- सरकार-नियंत्रित बंदरगाहों पर अत्यधिक निर्भरता: भारत का समुद्री क्षेत्र सरकार-नियंत्रित बंदरगाहों पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे बंदरगाह संचालन में प्रतिस्पर्द्धा और नवाचार सीमित हो रहा है।

- प्रमुख बंदरगाह परिचालनों में निजी क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भागीदारी की कमी के परिणामस्वरूप अकुशलता और उप-इष्टतम सेवा गुणवत्ता उत्पन्न होती है।

- यद्यपि मकान मालिक मॉडल और निजी क्षेत्र की भागीदारी की ओर बदलाव हो रहा है, फिर भी यह अभी तक सभी प्रमुख बंदरगाहों में व्यापक नहीं हुआ है।

- विशाखापत्तनम और चेन्नई जैसे बंदरगाहों को अभी भी सरकारी नियंत्रण पर अत्यधिक निर्भरता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका उनकी परिचालन दक्षता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

- वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के साथ सीमित एकीकरण: वैश्विक शिपिंग मार्गों में भारत की रणनीतिक स्थिति के बावजूद, इसका समुद्री क्षेत्र अभी तक अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो पाया है, जिससे वैश्विक व्यापार में बड़े हिस्से पर कब्जा करने की इसकी क्षमता सीमित हो गई है।

- देश की ट्रांसशिपमेंट के लिये विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता, विशेष रूप से सिंगापुर जैसे बंदरगाहों पर, इस अंतर को रेखांकित करती है।

- हाल ही में उद्घाटन किये गए विझिंजम बंदरगाह का उद्देश्य इस मुद्दे का समाधान करना है, लेकिन ऐसी परियोजनाएँ बहुत कम हैं।

- भारत को अपनी ट्रांसशिपमेंट क्षमता बढ़ानी होगी और विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करनी होगी।

भारत अपने समुद्री क्षेत्र को बढ़ाने के लिए क्या उपाय अपना सकता है?

- बंदरगाह आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण में तेजी लाना: भारत को परिचालन को सुव्यवस्थित करने, टर्नअराउंड समय को कम करने और कार्गो प्रबंधन को बढ़ाने के लिये AI, आईओटी और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करके अपने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिये।

- स्वचालित कार्गो हैंडलिंग प्रणालियों और वास्तविक समय डेटा विश्लेषण के साथ स्मार्ट बंदरगाहों की स्थापना करके परिचालन दक्षता में काफी सुधार किया जा सकता है।

- इसके अतिरिक्त, बंदरगाह परिचालन के लिये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने से सभी हितधारकों के बीच निर्बाध संपर्क संभव होगा, नौकरशाही संबंधी देरी दूर होगी और वैश्विक समुद्री उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ेगी।

- एक मज़बूत समुद्री सुरक्षा ढाँचा विकसित करना: समुद्री डकैती का मुकाबला करने, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और समुद्री व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने के लिये एक व्यापक समुद्री सुरक्षा रणनीति लागू की जानी चाहिये।

- राष्ट्रीय रक्षा, तट रक्षक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठनों के बीच समन्वय को मज़बूत करना आवश्यक है।

- भारत को हिंद महासागर में सुरक्षा बढ़ाने के लिये निगरानी प्रणालियों, समुद्री क्षेत्र जागरूकता और सूचना संलयन केंद्र के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग में निवेश करना चाहिये।

- महत्त्वपूर्ण बंदरगाहों और व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में एक बुनियादी कदम है।

- बंदरगाह परिचालन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना: दक्षता में सुधार और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिये, भारत को बंदरगाह परिचालन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को अपनाने में तेजी लानी चाहिये।

- इस दृष्टिकोण से न केवल बुनियादी ढाँचे में वृद्धि होगी बल्कि प्रतिस्पर्द्धा और जवाबदेही भी बढ़ेगी।

- बंदरगाह प्रबंधन और विकास में निजी क्षेत्र को अधिक हिस्सेदारी देकर, समुद्री क्षेत्र नई प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं को खोल सकता है, जिससे क्षमता में सुधार होगा, लागत में कमी आएगी, तथा प्रमुख बंदरगाहों और टर्मिनलों में परिचालन प्रदर्शन में वृद्धि होगी।

- सतत् और हरित नौवहन प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना: भारत को समुद्री क्षेत्र में हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना चाहिये, उत्सर्जन को कम करने और हाइड्रोजन और जैव ईंधन जैसे स्वच्छ ईंधन को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- हरित नौवहन मानकों के लिये राष्ट्रीय ढाँचा स्थापित करना, स्वच्छ जहाज़ों के लिये सब्सिडी की पेशकश करना तथा सतत् बंदरगाह बुनियादी ढाँचे के कार्यान्वयन में तेजी लाना वैश्विक उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्यों के अनुपालन को सुनिश्चित कर सकता है।

- इससे न केवल पर्यावरण संबंधी चिंताएँ दूर होंगी, बल्कि स्थिरता की ओर वैश्विक बदलाव के साथ तालमेल बिठाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत की स्थिति भी मज़बूत होगी।

- नवाचार के साथ जहाज़ निर्माण उद्योग को मज़बूत करना: जहाज़ निर्माण में भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिये अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना, आधुनिक जहाज़ निर्माण तकनीकों को अपनाना और घरेलू शिपयार्ड की क्षमताओं में सुधार करना महत्त्वपूर्ण है।

- भारत को भविष्य की वैश्विक मांग को पूरा करने के लिये इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड-संचालित जहाज़ों सहित तकनीकी रूप से उन्नत जहाज़ों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- समुद्री प्रौद्योगिकी के लिये नवाचार केन्द्रों की स्थापना, कौशल विकास कार्यक्रमों का विस्तार होगा, आधुनिक मशीनरी तक पहुँच सुनिश्चित करने से स्वदेशी जहाज़ निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी शिपयार्डों पर निर्भरता कम होगी तथा इस क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ेगी।

- शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से समुद्री कार्यबल का पुनरुद्धार: समुद्री क्षेत्र को समुद्री इंजीनियरिंग, बंदरगाह प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स पर केंद्रित प्रशिक्षण केंद्रों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित करके बढ़ते कौशल अंतर को दूर करना चाहिये।

- विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने के लिये वैश्विक समुद्री संस्थानों के साथ सहयोग से आधुनिक शिपिंग और लॉजिस्टिक्स की चुनौतियों से निपटने के लिये तैयार कार्यबल सुनिश्चित होगा।

- इसके अतिरिक्त, समुद्री कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने तथा नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ाने की पहल को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह क्षेत्र सर्वोत्तम प्रतिभाओं को आकर्षित और बनाए रखे।

- ट्रांसशिपमेंट और व्यापार सुविधा के लिये रणनीतिक बंदरगाह केंद्रों की स्थापना: भारत को वैश्विक समुद्री व्यापार के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करने के लिये अपने समुद्र तट के साथ समर्पित ट्रांसशिपमेंट केन्द्रों के विकास और विस्तार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- विझिंजम और कांडला जैसे बंदरगाहों को प्रतिस्पर्द्धी टैरिफ संरचनाओं, कुशल सीमा शुल्क निकासी और एकीकृत लॉजिस्टिक्स सेवाओं की पेशकश करके अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट केंद्रों के रूप में विकसित किया जा सकता है ।

- इन केंद्रों को कार्गो हैंडलिंग क्षमता बढ़ाने तथा कोल्ड स्टोरेज और बल्क हैंडलिंग जैसी मूल्यवर्द्धित सेवाएँ प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये, जिससे भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एक प्रमुख भागीदार के रूप में स्थापित हो सके।

- समुद्री विनियमों को सुव्यवस्थित करना और लालफीताशाही को कम करना: तीव्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिये, भारत को अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और अनावश्यक नौकरशाही बाधाओं को कम करके अपने समुद्री विनियमों को सुव्यवस्थित करना चाहिये।

- इससे अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हितधारकों के लिये भारतीय बंदरगाहों और शिपिंग लाइनों के साथ जुड़ना आसान हो जाएगा।

- समुद्री परमिट, लाइसेंस और सीमा शुल्क के लिये एकल खिड़की निकासी प्रणाली बनाकर सरकार देरी और लागत को कम कर सकती है, जिससे यह क्षेत्र निवेशकों के लिये अधिक आकर्षक बन जाएगा और वैश्विक व्यापार में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ जाएगी।

- क्षेत्रीय समुद्री सहयोग और व्यापार समझौतों को मज़बूत करना: भारत को क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, व्यापार संबंधों में सुधार करने और संयुक्त बंदरगाह और शिपिंग उद्यम स्थापित करने के लिये पड़ोसी देशों के साथ समुद्री सहयोग में सक्रिय रूप से शामिल होकर अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाना चाहिये।

- दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्व के प्रमुख समुद्री देशों के साथ व्यापार समझौतों को मज़बूत करने से अंतर्राष्ट्रीय नौवहन मार्ग सुगम हो जाएंगे और व्यापार में सुविधा होगी।

- साझा बंदरगाह अवसंरचना, प्रौद्योगिकी विनिमय और मानकीकृत शिपिंग प्रथाओं जैसी सहयोगात्मक पहल भारत को वैश्विक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में और अधिक एकीकृत करेगी।

निष्कर्ष:

भारत का समुद्री क्षेत्र आधुनिकीकरण और कोलंबो डॉकयार्ड जैसे रणनीतिक अधिग्रहणों के साथ आगे बढ़ रहा है। यह प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को दर्शाता है कि "समुद्री क्षेत्र न केवल आर्थिक गतिविधियों का सृजन और सुविधा प्रदान करता है, बल्कि यह देशों और सभ्यताओं को भी जोड़ता है।" इस दृष्टिकोण को पूरी तरह साकार करने के लिये, भारत के लिये अपने समुद्री क्षेत्र में सुधार करना, वैश्विक समुद्री नेता के रूप में अपनी स्थिति को सुरक्षित करना और क्षेत्रीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करना आवश्यक है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: भारत के समुद्री क्षेत्र में आर्थिक विकास, क्षेत्रीय सहयोग और वैश्विक रणनीतिक प्रभाव के लिये महत्त्वपूर्ण संभावनाएँ हैं। भारत के समुद्री क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण कीजिये तथा इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और सुरक्षा को बढ़ाने के उपाय सुझाएँ। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. 'क्षेत्रीय सहयोग के लिये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन (IOR_ARC)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2015)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न. ब्लू कार्बन क्या है? (2021) (a) महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी प्रणालियों द्वारा प्रगृहीत कार्बन उत्तर:(a) मेन्स:प्रश्न. “नीली क्रांति” को परिभाषित करते हुए, भारत में मत्स्यपालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइये। (2018) |