उभरती प्रौद्योगिकियों में स्टार्टअप

प्रिलिम्स के लिये:स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, DPIIT, स्टार्टअप्स के लिये क्रेडिट गारंटी स्कीम (CGSS), राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकारी परिषद, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS)। मेन्स के लिये:स्टार्टअप के लिये कार्ययोजना, स्टार्टअप से संबंधित विभिन्न पहलें। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के लिये एक कार्ययोजना जारी कर नीतियों, कार्यक्रमों और प्रोत्साहनों की नींव रखी, इसका उद्देश्य देश में एक संपन्न स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

प्रमुख बिंदु

- स्टार्टअप इंडिया कार्ययोजना:

- इस कार्ययोजना में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्त पोषण समर्थन एवं प्रोत्साहन" तथा "उद्योग-शिक्षा क्षेत्र साझेदारी और ऊष्मायन" जैसे क्षेत्रों के रूप में कुल 19 कार्य विषय शामिल हैं।

- स्टार्टअप्स (FFS) योजना के लिये फंड ऑफ फंड्स:

- सरकार ने स्टार्टअप्स की फंडिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिये 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ FFS की स्थापना की है।

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) इसकी निगरानी एजेंसी है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) FFS के लिये संचालन एजेंसी है।

- यह न केवल शुरुआती चरण, विकास चरण में स्टार्टअप के लिये पूंजी उपलब्ध कराता है, बल्कि घरेलू पूंजी को बढ़ाने, विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी तथा नए उद्यम पूंजी कोष को प्रोत्साहित करने में भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है।

- स्टार्टअप्स के लिये क्रेडिट गारंटी योजना (Credit Guarantee Scheme for Startups- CGSS):

- सरकार ने सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश कोष के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Financial Companies- NBFC) और वेंचर डेट फंड्स (Venture Debt Funds- VDFs) द्वारा DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को दिये गए ऋणों के लिये ऋण गारंटी प्रदान करने हेतु स्टार्टअप्स के लिये क्रेडिट गारंटी योजना की स्थापना की है।

- क्रय में आसानी:

- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) स्टार्टअप रनवे, सरकार को सीधे सामान और सेवाएँ बेचने के लिये स्टार्टअप्स का एक समर्पित क्षेत्र है।

- बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिये समर्थन:

- सरकार ने स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (Start-ups Intellectual Property Protection- SIPP) लॉन्च किया है जो स्टार्टअप्स को केवल निर्धारित आवश्यक शुल्क का भुगतान करके उपयुक्त IP कार्यालयों में पंजीकृत मध्यस्थों के माध्यम से पेटेंट, डिज़ाइन एवं ट्रेडमार्क के लिये आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करता है।

- सरकार किसी भी संख्या में पेटेंट, ट्रेडमार्क या डिज़ाइन के लिये सुविधादाताओं की पूरी फीस वहन करती है और स्टार्टअप केवल देय वैधानिक शुल्क की लागत वहन करते हैं।

- अन्य कंपनियों की तुलना में स्टार्टअप्स को पेटेंट दाखिल करने में 80% और ट्रेडमार्क दाखिल करने में 50% छूट प्रदान की जाती है।

- श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन:

- स्टार्टअप्स को निगमन की तारीख से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिये 9 श्रम एवं 3 पर्यावरण कानूनों के तहत उनके अनुपालन को स्व-प्रमाणित करने की अनुमति है।

- 3 वर्ष के लिये आयकर में छूट:

- 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद निगमित स्टार्टअप आयकर छूट के लिये आवेदन कर सकते हैं।

- मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जिन्हें अंतर-मंत्रालयी बोर्ड प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है, को निगमन के बाद से 10 वर्षों में से लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिये आयकर से छूट दी गई है।

- भारतीय स्टार्टअप्स के लिये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार तक पहुँच:

- यह अंतर्राष्ट्रीय सरकारों के साथ भागीदारी, सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भागीदारी और वैश्विक कार्यक्रमों की मेज़बानी के माध्यम से किया गया है।

- स्टार्टअप इंडिया ने 15 से अधिक देशों के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की है जो भागीदार देशों के स्टार्टअप्स के लिये सॉफ्ट-लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है और आपस में सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता करता है।

- स्टार्टअप्स के लिये तीव्र निकास की सुविधा:

- सरकार ने स्टार्टअप्स को 'फास्ट ट्रैक फर्म' के रूप में अधिसूचित किया है, जिससे वे अन्य कंपनियों के लिये 180 दिनों की तुलना में 90 दिनों के भीतर अपना परिचालन बंद कर सकते हैं।

- भारत का स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र:

- सरकार ने वर्ष 2017 में एक स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब शुरू किया, जो भारत में उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के सभी हितधारकों के लिये एक-दूसरे को खोजने, संपर्क करने और एक-दूसरे से जुड़ने हेतु अपनी तरह का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है।

- राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद:

- सरकार ने जनवरी 2020 में सतत् आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर उत्पन्न कर देश में नवाचार और स्टार्टअप को संवर्द्धित करने के लिये एक मज़बूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिये राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद के गठन को अधिसूचित किया।

- पदेन सदस्यों के अलावा परिषद में कई गैर-आधिकारिक सदस्य हैं, जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्त्व करते हैं।

- स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना (SISFS):

- इस योजना का उद्देश्य योजना के प्रमाण, प्रतिरूपों का विकास, उत्पाद परीक्षण, बाज़ार में प्रवेश और व्यावसायीकरण हेतु स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। SISFS योजना के तहत वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 4 वर्ष की अवधि के लिये 945 करोड़ रुपए मंज़ूर किये गए हैं।

- राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (NSA):

- राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार उत्कृष्ट स्टार्टअप और पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने वालों को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिये एक पहल है जो रोज़गार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता के साथ अभिनव उत्पादों या समाधानों तथा उन मापनीय उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, जो औसत दर्जे के सामाजिक प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं।

- राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (SRF):

- राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क प्रतिस्पर्द्धी संघवाद की ताकत का उपयोग करने और देश में समृद्ध स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिये एक अनूठी पहल है।

- रैंकिंग अभ्यास के प्रमुख उद्देश्य राज्यों को अच्छी प्रथाओं की पहचान करने, सीखने और बदलने की सुविधा प्रदान करना है, स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने तथा राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने के लिये राज्यों के नीतिगत हस्तक्षेप को उज़ागर करना है।

- स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक:

- सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस यानी 16 जनवरी के आसपास स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया।

- टाइड 2.0 (TIDE 2.0) योजना:

- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा वर्ष 2019 में प्रौद्योगिकी ऊष्मायन और उद्यमियों का विकास (TIDE 2.0) योजना शुरू की गई थी ताकि IoT, AI, ब्लॉक-चेन, रोबोटिक्स आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ICT स्टार्टअप का समर्थन करने वाले इनक्यूबेटरों को वित्तीय और तकनीकी सहायता के माध्यम से तकनीकी उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके।

- यह योजना उच्च शिक्षा संस्थानों और प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठनों में इनक्यूबेशन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तीन स्तरीय संरचना एवं 51 इनक्यूबेटरों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

- डोमेन विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र (CoEs):

- MeitY ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा नए एवं उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को मज़बूत करने के लिये क्षमताओं का निर्माण करने हेतु राष्ट्रीय हित के विभिन्न क्षेत्रों में 26 CoE का संचालन किया है।

- ये डोमेन विशिष्ट CoE समर्थक के रूप में कार्य करते हैं और नवाचार के लोकतंत्रीकरण एवं प्रोटोटाइप की प्राप्ति के माध्यम से भारत को एक नवाचार केंद्र बनाने में सहायता करते हैं।

- समृद्ध (SAMRIDH) योजना:

- MeitY ने 'स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम ऑफ MeitY फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (SAMRIDH)' की स्थापना की है, जिसका लक्ष्य वर्तमान और आगामी एक्सेलरेटर्स को संभावित सॉफ्टवेयर उत्पाद-आधारित स्टार्टअप्स के लिये चयन और गति प्रदान करना है।

- नेक्स्ट जनरेशन इनक्यूबेशन स्कीम (NGIS):

- NGIS को सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने और राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति (National Policy on Software Product- NPSP) 2019 के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को संबोधित करने हेतु अनुमोदित किया गया है।

- जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (Biotechnology Industry Research Assistance Council- BIRAC):

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक उद्योग-अकादमिक इंटरफेस एजेंसी स्वच्छ ऊर्जा तथा उभरती प्रौद्योगिकियों सहित सभी जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स का समर्थन कर रहा है।

- बायोटेक इग्निशन ग्रांट (BIG), लघु व्यवसाय नवाचार अनुसंधान पहल (Small Business Innovation Research Initiative- SBIRI) और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग भागीदारी कार्यक्रम (Biotechnology Industry Partnership Programme- BIPP) सहित प्रमुख योजनाओं के तहत उत्पाद/प्रौद्योगिकी विकास हेतु स्टार्टअप्स एवं कंपनियों को परियोजना आधारित निधि प्रदान की जाती है।

- बायोइनक्यूबेटर्स नर्चरिंग एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्केलिंग टेक्नोलॉजी (बायोनेस्ट) स्कीम के माध्यम से स्टार्टअप्स और कंपनियों को इनक्यूबेशन सपोर्ट भी प्रदान किया जाता है।

स्रोत: पी.आई.बी.

दीर्घकालिक विकास संभावनाओं में गिरावट

प्रिलिम्स के लिये:विश्व बैंक, EMDE, दक्षिण एशिया क्षेत्र, GDP। मुख्य परीक्षा के लिये:दीर्घकालिक विकास संभावनाओं में गिरावट |

चर्चा में क्यों?

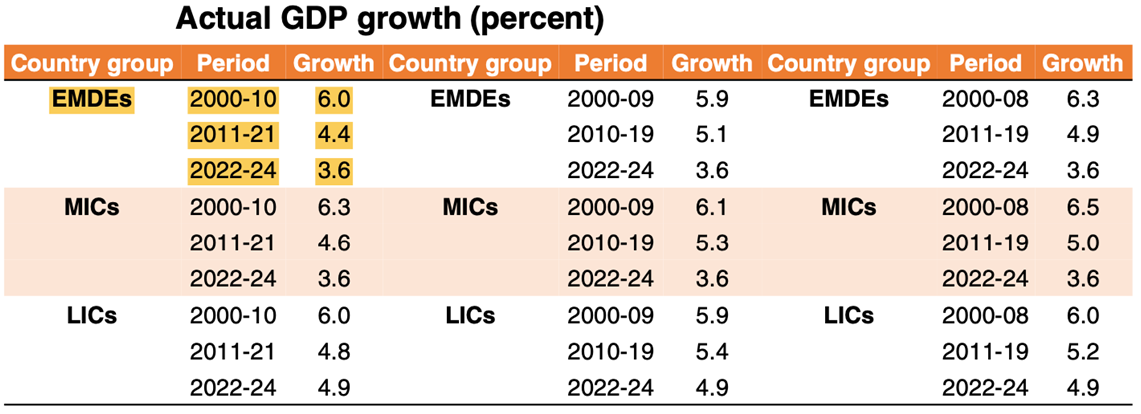

हाल ही में विश्व बैंक (WB) ने "फॉलिंग लॉन्ग-टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स: ट्रेंड्स, एक्सपेक्टेशंस एंड पॉलिसीज़" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि मौजूदा दशक (2020-2030) संपूर्ण विश्व के लिये आर्थिक विकास हेतु गिरावट का दशक हो सकता है।

- रिपोर्ट संभावित विकास के कई उपायों के व्यापक डेटाबेस का उपयोग करती है।

- यह संभावित विकास तथा उसके उत्प्रेरकों, 2020 के दशक में संभावित विकास एवं निवेश के लिये वैश्विक तथा क्षेत्रीय संभावनाओं और संभावित विकास को बढ़ाने के लिये नीतिगत विकल्पों की एक शृंखला की जाँच करता है।

प्रमुख बिंदु

- अवलोकन:

- वर्तमान में आर्थिक प्रगति को आगे बढ़ाने वाली लगभग सभी आर्थिक ताकतें पीछे हट रही हैं।

- संभावित विकास और इसके अंतर्निहित चालकों में एक व्यापक गिरावट आई है।

- संभावित वृद्धि में मंदी इस दशक के बाकी हिस्सों में बनी रहने की संभावना है।

- दीर्घकालिक विकास संभावनाओं में गिरावट गरीबी का मुकाबला करने, जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा अन्य प्रमुख विकास उद्देश्यों को पूरा करने के लिये उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (EMDE) की क्षमता को खतरे में डालती है।

- मंदी का कारण:

- मंदी का सबसे बड़ा कारण यह है कि EMDEs निर्बलता के दीर्घकालिक दौर से गुज़र रही है।

- विश्व बैंक ने आर्थिक विकास को निर्धारित करने वाले मौलिक चालकों के एक पूरे सेट को देखा और पाया कि उन सभी की क्षमता कम हो रही है।

- इन मौलिक कारकों में पूंजी संचय (निवेश वृद्धि के माध्यम से), श्रम बल वृद्धि और कुल कारक उत्पादकता की वृद्धि (जो आर्थिक विकास का हिस्सा है, यह इनपुट के अधिक कुशल उपयोग से उत्पन्न होता है एवं प्रायः तकनीकी परिवर्तनों का परिणाम होता है) आदि शामिल हैं।

- भारत के संदर्भ में अवलोकन:

- हालाँकि भारत की विकास गति में पिछले दो दशकों में कमी आई है, इसके बावजूद विकास दर के संदर्भ में यह वैश्विक स्तर पर अग्रणी बना रहेगा।

- भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र (South Asia Region- SAR) के अंतर्गत आता है, जिसके इस दशक के शेष भाग में उभरते बाज़ारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है।

- SAR में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश आदि देश शामिल हैं।

- वर्ष 2022 से 2030 के बीच इस क्षेत्र में उत्पादन प्रतिवर्ष लगभग 6.0% बढ़ने की राह पर है, जो वर्ष 2010 के वार्षिक औसत से 5.5% अधिक है।

संभावित वैश्विक विकास को बढ़ावा देने के लिये सिफारिशें:

- मौद्रिक राजकोषीय और वित्तीय ढाँचे:

- मज़बूत मैक्रोइकोनॉमिक और वित्तीय नीति ढाँचे व्यापार चक्रों के उथल-पुथल को रोक सकते हैं।

- नीति निर्माताओं को मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने, वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने, ऋण को कम करने और राजकोषीय विवेक को बहाल करने को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- निवेश में वृद्धि करना:

- परिवहन और ऊर्जा, जलवायु-स्मार्ट कृषि एवं विनिर्माण तथा भूमि और जल प्रणाली।

- उपर्युक्त क्षेत्रों में प्रमुख जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखित पर्याप्त निवेश प्रतिवर्ष 0.3% तक संभावित वृद्धि में योगदान दे सकता है।

- व्यापार लागत कम करना:

- व्यापार लागत प्रभावी रूप से वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की लागत को दोगुना कर देती है।

- उच्चतम शिपिंग और रसद लागत वाले देश व्यापार-सुविधा और सबसे कम शिपिंग तथा रसद लागत वाले देशों की अन्य प्रथाओं को अपनाकर अपनी व्यापार लागत को आधा कर सकते हैं।

- सेवाओं को पूंजी में बदलना:

- सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का नया चालक बन सकता है।

- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित डिजिटल रूप से वितरित पेशेवर सेवाओं का निर्यात वर्ष 2019 में 40% से बढ़कर 2021 में कुल सेवाओं के निर्यात का 50% से अधिक हो गया।

- श्रम शक्ति में वृद्धि:

- वर्ष 2030 तक संभावित सकल घरेलू उत्पाद के विकास में अपेक्षित मंदी का लगभग आधा हिस्सा जनसांख्यिकीय परिवर्तन के कारण होगा।

- जैसे-जैसे समाज विकसित होता है, कामकाज़ी उम्र की आबादी के साथ श्रम-बल की भागीदारी कम हो जाती है।

- समग्र श्रम बल भागीदारी दर में दस वर्ष की रिकॉर्ड वृद्धि से वर्ष 2030 तक वैश्विक संभावित विकास दर में 0.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सर्वश्रेष्ठ वृद्धि हो सकती है।