आधार और सोशल मीडिया

प्रीलिम्स के लिये:

आधार से संबंधित तथ्य, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

मेन्स के लिये:

सोशल मीडिया को आधार से जोड़ने से संबंधित मुद्दे तथा चर्चाएँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा पेश करते हुए कहा है कि इंटरनेट लोकतांत्रिक राजव्यवस्था में बाधा पहुँचाने के प्रभावकारी उपकरण के रूप में उभर कर सामने आया है।

मुख्य बिंदु:

- जनवरी 2020 से सर्वोच्च न्यायालय आधार को व्यक्तियों के सोशल मीडिया प्रोफाइल से जोड़ने से संबंधित मामलों की सुनवाई प्रारंभ करेगा।

- आधार को सोशल मीडिया से जोड़ने के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय विधि के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों जैसे- क्या आधार को अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत सोशल प्रोफाइल से जोड़ना व्यक्ति के निजता के अधिकारों का उल्लंघन होगा तथा यह मध्यस्थों (फेसबुक, व्हाट्सअप आदि) के दायित्वों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन को कैसे प्रभावित करेगा? आदि पर विचार करेगा।

- वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐतिहासिक फैसले में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने के बाद इस मुद्दे पर एक बार फिर से कानूनी बहस छिड़ी है।

- केंद्र सरकार के अनुसार, सोशल मीडिया पर उपस्थित मध्यस्थों के प्रभावी विनियमन तथा मौजूदा नियमों को संशोधित करने में और समय लगेगा।

- फेसबुक, व्हाट्सअप और गूगल ने मद्रास, मध्य प्रदेश और बॉम्बे उच्च न्यायालय में चल रहे इस विषय से संबंधित लगभग चार मामलों को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने की बात कही है।

- फेसबुक ने तर्क दिया कि इन मामलों में निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों से जुड़े सवालों पर विचार किया जाना आवश्यक है। क्योंकि यदि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा मामलों की अलग-अलग सुनवाई की जाती है तथा उनके द्वारा दिए जाने वाले फैसले परस्पर विरोधी होते हैं तो यह नागरिकों के मौलिक अधिकार को प्रभावित कर सकता है।

सूचना तकनीक अधिनियम-2000 के अनुसार मध्यस्थ (Intermediaries) की परिभाषा:

- सूचना तकनीक अधिनियम-2000 (Information Technology Act, 2000) द्वारा परिभाषित मध्यस्थों में दूरसंचार सेवा प्रदाता, नेटवर्क सेवा प्रदाता, इंटरनेट सेवा प्रदाता, वेब होस्टिंग, सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान वेबसाइट, ऑनलाइन नीलामी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट और साइबर कैफ़े शामिल हैं।

- सूचना तकनीक अधिनियम-2000 की धारा 87 केंद्र सरकार को मध्यस्थों को विनियमित करने के लिये नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। वर्तमान में वर्ष 2011 में बनाए गए नियमों द्वारा मध्यस्थों का विनियमन होता है।

सोशल मीडिया को आधार से जोड़ने से संबंधित कुछ वर्तमान मामले:

- वर्ष 2018 में मद्रास उच्च न्यायालय में पशु सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले दो कार्यकर्त्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं में मांग की गई कि आधार को सोशल मीडिया अकाउंट्स से जोड़ा जाए तथा व्यक्तिगत अकाउंट्स की जानकारी देने के लिये मध्यस्थों को दिशा-निर्देश दिये जाएँ। हालाँकि बाद में इस याचिका को वापस ले लिया गया।

- अक्तूबर 2018 में बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के अनुसार, चुनाव से 48 घंटे पहले ऑनलाइन पेड पॉलिटिकल कंटेंट (ऐसी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक राजनीतिक सामग्री जो मूल्य चुकाने के बदले में ऑनलाइन प्रदर्शित की जाती है) पर प्रतिबंध लगा देना चाहिये।

- जुलाई 2019 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में सोशल मीडिया के किसी प्लेटफ़ॉर्म का प्रयोग करने से पहले आधार तथा अन्य पहचान पत्रों की सहायता से अनिवार्य KYC की मांग की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी:

- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, सोशल मीडिया पर विभिन्न संदेश तथा सामग्री का प्रसार हो रहा है, जिसमें कुछ सामग्री हानिकारक तथा समाज में हिंसा भड़काने वाली है।

- इन प्रसारित संदेशों में कुछ संदेश देश की संप्रभुता तथा अखंडता के लिये खतरा हो सकते हैं।

- सोशल मीडिया आजकल बड़ी मात्रा में अश्लील सामग्री का स्रोत बन गया है तथा ड्रग्स, हथियार एवं अन्य निषिद्ध सामग्री भी मध्यस्थों द्वारा संचालित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के जरिये बेची जा रही है।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण:

(Unique Identification Authority Of India-UIDAI)

- UIDAI की स्थापना एक सांविधिक निकाय के रूप में आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ एवं सेवाओं के लक्षित विवरण) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत 12 जुलाई 2016 को की गई थी।

- UIDAI की स्थापना भारत के सभी नागरिकों को ‘आधार’ नाम से एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करने के लिये की गई थी ताकि दोहरी और फर्जी पहचान समाप्त की जा सके तथा इसे आसानी से एवं किफायती लागत में प्रमाणित किया जा सके।

- भारत का प्रथम UID नंबर महाराष्ट्र निवासी नंदूरबार को 29 सितंबर 2010 को जारी किया गया था।

निष्कर्ष:

किसी भी व्यक्ति की निजता के अधिकार का उल्लंघन विशेष परिस्थिति में ही किया जाना चाहिये परंतु देश की अखंडता और गरिमा तथा किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा प्रभावित होने की स्थिति से निपटने के लिये मध्यस्थों के साथ सांमजस्य बिठाकर नए सिरे से विनियमन की आवश्यकता है।

स्रोत-द इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग

प्रीलिम्स के लिये:

विभिन्न संकेतक,महत्त्वपूर्ण रैंकिंग, स्कोपस डेटाबेस

मेन्स के लिये:

रैंकिंग एवं प्रयुक्त संकेतको का महत्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में क्वैकेरेली साइमंड्स (Quacquarelli Symonds- QS) द्वारा QS भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग (QS Indian University Ranking)- 2020 जारी की गई है।

मुख्य बिंदु:

- उपरोक्त रैंकिंग भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये स्टैंडअलोन रैंकिंग का दूसरा संस्करण है।

- इस रैंकिंग में शीर्ष दस में से सात स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (Indian Institutes of Technology- IITs) को प्राप्त हुए हैं।

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-बॉम्बे और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (Indian Institute of Science- IISc) इस वर्ष भी क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर रहे हैं।

- इस वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली ने अपने पिछले वर्ष की तुलना में एक रैंक का सुधार करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया है जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास चौथे स्थान पर है।

- IITs के अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय और भारतीय विज्ञान संस्थान भी शीर्ष-10 में शामिल हैं।

- शीर्ष-10 में शामिल संस्थानों में हैदराबाद विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,मद्रास की रैंकिंग में पिछली वर्ष की तुलना में गिरावट आई है।

संकेतक

- इसमें आठ संकेतकों के आधार पर रैंकिंग निर्धारित की जाती है जिनकी एक निश्चित भारिता (Weightage) तय होती है। ये आठ संकेतक निम्नलिखित हैं -

- शैक्षणिक प्रतिष्ठा (Academic Reputation)- 30%

- नियोक्ता की प्रतिष्ठा (Employer Reputation)- 20%

- संकाय-छात्र अनुपात (Faculty-Student Ratio)- 20%

- पीएचडी धारक कर्मचारियों का अनुपात (Proportion of Staff with a PhD) - 10%

- स्कोपस डेटाबेस के तहत प्रति संकाय के शोध-पत्रों की संख्या (Papers per Faculty from Scopus Database)- 10%

- स्कोपस डेटाबेस के तहत प्रति शोध-पत्र उद्धरणों की संख्या (Citations per Paper from Scopus Database)- 5%

- अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का अनुपात (Proportion of International Students)- 2.5%

- अंतर्राष्ट्रीय संकाय (Proportion of International Faculty) का अनुपात- 2.5%

स्कोपस डेटाबेस (Scopus Database)

- स्कोपस डेटाबेस एल्सेवियर (Elsevier- एक डच सूचना एवं विश्लेषण कंपनी) का एक डेटाबेस है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मेडिसिन, कला, मानविकी इत्यादि क्षेत्रों से संबंधित सूचनाएँ, शोध-पत्र इत्यादि उपलब्ध करवाता है।

- इसे वैज्ञानिकों की जानकारी या सूचनाओं तक सुगम एवं सरल पहुँच को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

- स्कोपस डेटाबेस एल्सेवियर द्वारा विभिन्न पत्रिका (Journal) के प्रकाशकों के माध्यम से प्राप्त स्रोतों की सहायता से अनुसंधान प्रक्रिया को समर्थन प्रदान करता है।

- इसके माध्यम से यह पता किया जा सकता है कि कोई शोध-पत्र किसके द्वारा उद्धृत किया जा रहा है, तथा एक लेख या लेखक को कुल कितने उद्धरण मिले हैं।

- ‘अकादमिक प्रतिष्ठा’ सबसे अधिक भारिता वाला संकेतक है। यह QS द्वारा अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में शीर्ष-रैंकिंग वाले संस्थानों की पहचान करने हेतु शामिल किये गए शिक्षाविदों के प्रमुख वैश्विक सर्वेक्षणों पर आधारित होता है।

- ‘कुल फैकल्टी में पीएचडी डिग्रीधारकों का अनुपात’ उच्च गुणवत्तायुक्त फैकल्टी भर्ती करने के संदर्भ में संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- इस रैंकिंग के अनुसार ‘अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी की संख्या’ और ‘अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या’ पर आधारित स्कोर संस्थान के वैश्विक आकर्षण और पहुँच को दर्शाता है।

- ‘प्रति शोध-पत्र उद्धरणों की संख्या’ पर आधारित स्कोर अनुसंधान उत्पादकता का एक संकेतक है, जो प्रति सदस्य प्रकाशित शोध पत्रों की संख्या पर आधारित होता है।

QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग से तुलना:

- भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग का QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग (QS World University Rankings) के अनुरूप होना अनिवार्य नहीं है। दरअसल, दोनों रैंकिंग में अलग-अलग मानदंडों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिये ‘शैक्षणिक प्रतिष्ठा’ को भारत विश्वविद्यालय रैंकिंग में जहाँ 30% भारिता दी जाती है, वहीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इसकी भारिता 40% होती है।

- ध्यातव्य है कि इस साल की शुरुआत में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी। इसके अनुसार भारतीय संस्थानों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- बॉम्बे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान- दिल्ली को क्रमशः पहला एवं दूसरा स्थान दिया गया था।

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

गंगा संरक्षण के लिये पारिस्थितिकीय प्रवाह अधिसूचना

प्रीलिम्स के लिये

पारिस्थितिकीय प्रवाह अधिसूचना क्या है? राष्ट्रीय नदी गंगा विधेयक 2018 के प्रावधान

मेन्स के लिये

पारिस्थितिकीय प्रवाह अधिसूचना का महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी एक दिशा-निर्देश में कहा गया कि ऐसे हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट जिनके निर्माण में पारिस्थितिकीय प्रवाह अधिसूचना (Ecological Flow Notification) का पालन नहीं किया गया है, उन्हें बंद किया जा सकता है।

क्या है पारिस्थितिकीय प्रवाह अधिसूचना?

- इस अधिसूचना के अनुसार, हाइड्रोपावर उत्पादक कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इनके निर्माण से नदियों में वर्ष भर एक न्यूनतम सीमा तक जल का प्रवाह बना रहे। जिससे नदी के प्रवाह क्षेत्र में आने वाली जैव पारिस्थितिकी पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

- यह अधिसूचना अक्तूबर 2018 में जारी की गई थी। इसके तहत कंपनियों को अपनी परियोजना से संबंधित डिज़ाइन (आवश्यकता के अनुसार बदलाव करके) सरकार को अक्तूबर 2021 तक सौंपना था जिसे अब दिसंबर 2019 कर दिया गया है।

- हाइड्रोपावर उत्पादक प्रायः अपनी आवश्यकता से अधिक जल का संग्रहण करते हैं जिससे उनके उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। इस कारण नदी के बहाव क्षेत्र में जल की आपूर्ति अवरुद्ध होती है जो जलीय पारिस्थितिकी के लिये चिंता का विषय है।

- इस अधिसूचना में गंगा संरक्षण की दिशा में यह कहा गया है कि गंगा के ऊपरी बहाव क्षेत्र, इसके उद्गम से हरिद्वार तक जल के प्रवाह को एक निश्चित अनुपात में बनाए रखना होगा। इसके लिये नवंबर से मार्च तक मासिक औसत प्रवाह का 20 प्रतिशत, अप्रैल, मई तथा अक्तूबर में औसत का 25 प्रतिशत तथा मानसूनी ऋतु में मासिक औसत प्रवाह के 30 प्रतिशत तक जल की मात्रा को बनाए रखना होगा।

राष्ट्रीय नदी गंगा (पुनरुद्धार, संरक्षण तथा प्रबंधन) विधेयक 2018: प्रमुख बिंदु

- यह विधेयक गंगा में तटबंधों, बंदरगाहों तथा स्थायी हाइड्रोलिक संरचना के निर्माण पर तब तक पाबंदी लगाता है जब तक कि इस संबंध में नेशनल गंगा रीजुवनेशन अथॉरिटी द्वारा आदेश न दिया जाए।

- इसके तहत एक प्रबंधन संस्था का निर्माण किया जाएगा जो 2500 किलोमीटर तक गंगा के स्वास्थ्य की देखभाल करेगी। विधेयक में गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में परिभाषित किया गया है।

- विधेयक में गंगा के जल के निरंतर पारिस्थितिकीय प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये कई प्रतिबंधों का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में गंगा के ऊपरी हिस्से में कई बांधों की उपस्थिति ने इसके मार्ग में रुकावट पैदा की है।

- प्रस्तावित विधेयक में उन गतिविधियों को अनधिकृत कहा गया है जिनके कारण गंगा के प्रवाह में गतिरोध या अनिरंतरता उत्पन्न हो। इसमें जल के बहाव की दिशा में परिवर्तन या इसे रोकना शामिल है।

- इसके अनुपालन के लिये गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक सशस्त्र गंगा प्रोटेक्शन कोर (GPC) की स्थापना की जाएगी तथा उन्हें गंगा रीजुवनेशन अथॉरिटी द्वारा तैनात किया जाएगा। GPC को अधिकार होगा कि जो भी नदी को प्रदूषित करे या वाणिज्यिक मत्स्यपालन हेतु नदी के प्रवाह को अवरुद्ध करे उसे गिरफ्तार किया जाए।

विधेयक के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियाँ

- ऐसी निर्माण गतिविधि जिससे नदी के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो।

- वह भूमि जो नदी या उसकी सहायक नदियों के नज़दीक हो तथा वहाँ से भू-जल का वाणिज्यिक या औद्योगिक लाभ के लिये दोहन।

- गंगा तथा उसकी सहायक नदियों में वाणिज्यिक मत्स्यपालन या एक्वाकल्चर।

- नदी में उपचारित या गैर-उपचारित सीवेज का निस्तारण।

पारिस्थितिकीय प्रवाह अधिसूचना का महत्त्व

- बांधों के निर्माण से नदियों में जल की उपलब्धता कम होती है। इससे नदी के मार्ग में तथा तटों पर उपस्थित प्रजातियों के प्राकृतिक अधिवास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस अधिसूचना के लागू होने से इसे नियंत्रित किया जा सकेगा।

- नदियों में वर्ष भर पानी की उपलब्धता से जलीय पारिस्थितिकी का विकास होगा क्योंकि नदियों के जल स्तर में कमी से नदी के किनारे स्थित स्थानीय गैर-जलीय प्रजातियों का विस्तार होता है तथा जलीय जीवों के अस्तित्व को खतरा पहुँचता है।

- इससे जलीय पारिस्थितिकी में उपस्थित खाद्य शृंखला तथा पर्यावरण संतुलन का विकास होगा।

- इस अधिसूचना द्वारा जलीय पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण में मदद मिलेगी।

स्रोत: द हिन्दू एवं पी. आई. बी.

SONIA

प्रीलिम्स के लिये

SONIA क्या है?

मेन्स के लिये

SONIA का महत्त्व, वैश्विक वित्त बाज़ार पर इसका प्रभाव।

चर्चा में क्यों?

London Interbank Offered Rate (LIBOR) को 2021 में समाप्त किये जाने की घोषणा की गई है तथा इसके स्थान पर SONIA का प्रयोग किया जाएगा।

SONIA क्या है?

- Sterling Overnight Interbank Average Rate (SONIA), एक भारित औसत, अल्प-आवधिक ऋण है जिसे बैंकों द्वारा ब्रिटिश स्टर्लिंग बाज़ार में असुरक्षित ऋणों के भुगतान के लिये उपयोग में लाया जाता है।

- SONIA की स्थापना वर्ष 1997 में ब्रिटेन के होलसेल मार्केट ब्रोकर्स एसोसिएशन (Wholesale Market Brokers Association-WMBA) द्वारा की गई थी। SONIA से पहले WMBA के पास कोई निर्धारित स्टर्लिंग ओवरनाइट रेट नहीं था। इस वजह से ब्रिटिश ओवरनाइट ब्याज दरों में अस्थिरता देखी जाती थी।

- LIBOR के विपरीत, SONIA ब्याज दर वास्तविक लेनदेन पर आधारित है। बैंक ऑफ़ इंग्लैंड ने इसका समर्थन किया है जिससे इसकी विश्वसनीयता बढ़ी है।

- LIBOR के स्थान पर SONIA के प्रयोग से प्रशिक्षण, कानूनी खर्च, लेखांकन तथा दस्तावेजों को व्यवस्थित करने में अधिक लागत की आवश्यकता होती है।

SONIA की उपयोगिता

- वित्त तथा वित्तीय व्यवस्था के संचालन में ऋण और डेरीवेटिव्स की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। अतः इसके संचालन में एक विश्वसनीय एवं वृहत रूप से स्वीकृत पैमाने की आवश्यकता होती है। इस मायने में SONIA एक अच्छा विकल्प है।

- भारत प्रायः बाह्य वाणिज्यिक ऋणों (External Commercial Borrowing-ECB) का प्रयोग घरेलू वाणिज्यिक गतिविधियों के वित्तपोषण के लिये करता है। इसके अलावा RBI द्वारा ECB हेतु बनाए गए नियमों के अनुसार, ऋणों की लागत तय करने में LIBOR का प्रयोग होता है। अतः इन परिस्थितियों में भारतीय ऋण प्राप्तकर्त्ताओं को भी इस नई व्यवस्था को समझना होगा।

- नए उद्यमियों, जिन्होंने किसी ऐसी कंपनी में निवेश किया है जो विदेशों से ऋण लेती हो या डेरीवेटिव्स का लेनदेन करती हो, के लिये भी SONIA को समझना आवश्यक होगा।

LIBOR क्या है?

London Interbank Offered Rate (LIBOR) एक मानक ब्याज दर है जिसके आधार पर प्रमुख वैश्विक बैंक, अल्प-आवधिक ऋणों हेतु अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाज़ार में आपसी लेन-देन करते हैं।

LIBOR की प्रासंगिकता

- बैंकों के बीच आपसी लेन-देन, जिसके आधार पर LIBOR की गणना की जाती है, में 2008 के वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद लगातार कमी आई है।

- LIBOR, सर्वेक्षण में शामिल बैंकों के अनुमानित लेन-देन के आधार पर तय किया जाता है, न कि वास्तविक लेन-देन के आधार पर।

- LIBOR के अनेक भागीदार बैंक अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाते। वर्ष 2012 में ऐसे ही कुछ बैंकों को आँकड़े छिपाने के मामले में पकड़ा गया था।

- बाह्य वाणिज्यिक ऋण (External Commercial Borrowing-ECB) एक प्रकार का वित्तीय उपकरण है जिसके माध्यम से घरेलू वाणिज्यिक गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु विदेशों से धन प्राप्त किया जाता है।

- ECB का प्रयोग स्टॉक मार्केट में निवेश के लिये तथा सट्टा बाज़ार में नहीं किया जा सकता।

निष्कर्ष

- SONIA के लाभों या इसकी दरों के बारे में अवगत न होने की वजह से निवेशक इसको लेकर संशय की स्थिति में हैं।

- SONIA के अलावा विश्व बाज़ार में अनेक वैकल्पिक रेफरेन्स रेट मौजूद हैं। जैसे- अमेरिका का SOFR, यूरोपीय संघ का ESTR, जापान का TONAR इत्यादि।

स्रोत : द हिंदू (बिज़नेस लाइन)

ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट-क्रेडिट सुइस

प्रीलिम्स के लिये:

ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट (Global Wealth Report)

मेन्स के लिये:

वैश्विक स्तर पर धन वितरण में असमानता के कारण और प्रभाव

चर्चा में क्योें?

हाल ही में स्विट्ज़रलैंड के एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक क्रेडिट सुइस ग्रुप ने वार्षिक ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट (Global Wealth Report) जारी की।

प्रमुख बिंदु

- यह रिपोर्ट आमतौर पर विश्व भर के करोड़पतियों और अरबपतियों के संदर्भ में धन की वृद्धि और वितरण के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर वितरण में असमानता पर प्रकाश डालती है।

- रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के शीर्ष 10% अमीरों में से अधिकांश व्यक्ति चीन से हैं। प्रति वयस्क धन (Per Adult Wealth) के संदर्भ में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, वहीं अमेरिका और जापान व्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं।

- लगभग 47 करोड़ लोगों के पास (जो कि विश्व की कुल वयस्क जनसंख्या का मुश्किल से 0.9% है), विश्व के कुल धन का 44% (158.3 ट्रिलियन डॉलर) है।

- दूसरी तरफ विश्व की 57% वयस्क जनसंख्या (2.88 बिलियन लोग) के पास वैश्विक धन का सिर्फ 1.8% (6.3 ट्रिलियन डॉलर) है।

- विषमता की दृष्टि से निचले स्तर पर आधे से अधिक लोेगों के पास कुल वैश्विक धन का 1% से भी कम हिस्सा है, जबकि सबसे अमीर 10% लोगों के पास वैश्विक धन का 82% है और शीर्ष पर मौजूद केवल 1% लोगों के पास कुल 45% धन है।

- रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रति वयस्क शुद्ध धन में 3.3% की दर से वृद्धि दर्ज की गई है जो पिछले 20 वर्षों की औसत वृद्धि दर 11% से काफी कम है।

भारत के संदर्भ में

- विश्व भर में कुल करोड़पतियों की संख्या 46.8 करोड़ है जिनमें से 2% करोड़पति भारतीय हैं।

- भारत के संदर्भ में कहा गया है कि घरेलू धन में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले 20 सालों की औसत वृद्धि 11% से काफी कम है।

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 78% वयस्क जनसंख्या के पास 10,000 डॉलर से कम धन है, जबकि कुल जनसंख्या के 1.8% लोगों के पास 10,0000 डॉलर से अधिक धन है।

- रिपोर्ट के मुताबिक, वैश्विक अर्थव्यवस्था में 9 ट्रिलियन डॉलर से 360 ट्रिलियन डॉलर तक वृद्धि हुई, जिसमें भारत का योगदान कुल 625 बिलियन डॉलर (लगभग 7%) था।

- वैश्विक स्तर पर प्रति वयस्क धन 70,849 डॉलर है। वहीं भारत में प्रति वयस्क धन 14589 डॉलर है।

- भारत में वर्ष 2018-19 में घरेलू धन में वृद्धि, घरों की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित थी।

- पिछले कुछ वर्षों में रियल एस्टेट से रिटर्न में कमी के कारण ‘घरेलू संपत्ति की वृद्धि’ में कमी आई है।

- घरेलू धन में वृद्धि, उपभोक्ता व्यय के लिये एक अच्छा संकेत है। ज्ञातव्य है कि उपभोक्ता के खर्चों में तभी वृद्धि होती है जब वे वित्तीय रूप से अपेक्षाकृत अधिक स्थिर ओर सुरक्षित महसूस करते हैं, इससे धीमी अर्थव्यवस्था में तेज़ी आती है।

- उपभोक्ता और निजी खर्च में वृद्धि, सरकार द्वारा किये जाने वाले सार्वजनिक व्यय के बोझ को कम कर सकती है।

- धन में वृद्धि, घरेलू आय में वृद्धि को प्रेरित कर सकती है और यह सरकार को प्राप्त होने वाली कर आधारित आय की वृद्धि में सहायक होगी।

धन (Wealth) क्या है?

- सामान्य अर्थों में धन, किसी व्यक्ति, समुदाय कंपनी या देश के स्वामित्व वाली सभी मूर्त और अमूर्त संपत्ति के मूल्यों का योग है, जिसमें से देय ऋणों को घटा दिया जाता है।

राष्ट्रों के धन निर्धारक बिंदु

- विभिन्न देशों के लिये धन के निर्धारण के तरीके अलग-अलग होते हैं। जैसे- जनगणना आधारित गणना, सकल घरेलू उत्पाद आधारित गणना इत्यादि।

- उल्लेखनीय है घरेलू धन निर्धारण का सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू कुल आय, कुल उपभोग या सकल घरेलू उत्पाद है। क्योंकि आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि के कारण व्यापारिक और घरेलू दोनों स्तरों पर बचत और निवेश में वृद्धि होती है, जो वित्तीय और गैर-वित्तीय संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करती हैं।

क्रेडिट सुइस ग्रुप

क्रेडिट सुइस ग्रुप (Credit Suisse Group) की स्थापना वर्ष 1856 में स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। यह एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है जो वैश्विक धन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है।

स्रोत: ‘इंडियन एक्सप्रेस’, लाइव मिंट, फाइनेंसियल एक्सप्रेस, बिज़नेस स्टैंडर्ड

व्यापार सुगमता सूचकांक

प्रीलिम्स के लिये:

व्यापार सुगमता सूचकांक से संबंधित तथ्य, विगत वर्षों में भारत का स्थान, विश्व बैंक

मेन्स के लिये:

व्यापार सुगमता सूचकांक मानक, संबंधित प्रयास, वर्तमान में विद्यमान समस्याएँ, आगे की राह

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक (Ease Of Doing Business) में भारत को 190 देशों में से 63वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।

- उल्लेखनीय है कि भारत का पिछले वर्ष 77वाँ स्थान और 67.3 स्कोर था। भारत ने इस वर्ष 14 स्थान के सुधार के साथ अपने स्कोर को भी 71.0 कर लिया है।

व्यापार सुगमता सूचकांक के मानक:

- व्यापार सुगमता सूचकांक के निम्नलिखित मानक हैं-

- व्यवसाय शुरू करना (Starting A Business)

- निर्माण परमिट (Dealing with Construction Permits)

- विद्युत (Getting Electricity)

- संपत्ति का पंजीकरण (Registering Property)

- ऋण उपलब्धता (Getting Credit)

- अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा (Protecting Minority Investors)

- करों का भुगतान करना (Paying Taxes)

- सीमाओं के पार व्यापार करना (Trading Across Borders)

- अनुबंध लागू करना (Enforcing Contract)

- दिवालियापन होने पर समाधान (Resolving Insolvency)

- इसमें 11वाँ मानक श्रमिकों को नियुक्त करना (Employing Workers) है, लेकिन इसको स्कोर के अंतर्गत नहीं मापा जाता है।

वैश्विक संदर्भ:

- सूचकांक में शीर्ष 10 देश- न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग एसएआर चीन, डेनमार्क, कोरिया गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, जॉर्जिया, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे और स्वीडन रहे।

- इस सूचकांक में किसी भी देश के प्रदर्शन को 0-100 का स्कोर दिया जाता है। इसमें 0 स्कोर सबसे खराब और 100 स्कोर सर्वश्रेष्ठ है।

- चीन को 77.9 स्कोर के साथ 31वाँ स्थान प्राप्त हुआ। न्यूज़ीलैंड इस सूचकांक में पहले स्थान पर और सोमालिया को अंतिम 190वाँ स्थान प्राप्त हुआ।

- इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और नियामक आवश्यकताओं की सुविधा हेतु ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म का व्यापक उपयोग करने लगभग सभी देशों ने सुधार किया इसके विपरीत दिवालियेपन का समाधान करना सबसे कम सुधार वाला क्षेत्र था।

- सूचकांक के अनुसार, शीर्ष 20 देशों की तुलना में नीचे के 50वें स्थान पर रहने वाले देशों में व्यवसाय शुरू करने में छह गुना अधिक समय लगता है।

दक्षिण एशियाई संदर्भ:

- अनुबंधों को लागू करने और संपत्ति के पंजीकरण में दक्षिण एशिया का खराब प्रदर्शन रहा।

- पाकिस्तान ने सुधार वाले शीर्ष 10 देशों में स्थान प्राप्त किया इसके विपरीत बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे देशों में शून्य विनियामक परिवर्तन (Zero Regulatory Change) दर्ज किया गया।

- दक्षिण एशिया में जहाँ संपत्ति हस्तांतरण को पंजीकृत करने में 108 दिन लगते हैं वहीं उच्च आय वाले OECD देशों में मात्र 24 दिन लगते हैं।

- इसी तरह दक्षिण एशिया में एक वाणिज्यिक विवाद को हल करने में तीन वर्ष का समय लगता है वहीं OECD देशों में इसके आधे समय में ही विवाद को हल कर लिया जाता है।

भारत:संदर्भ-

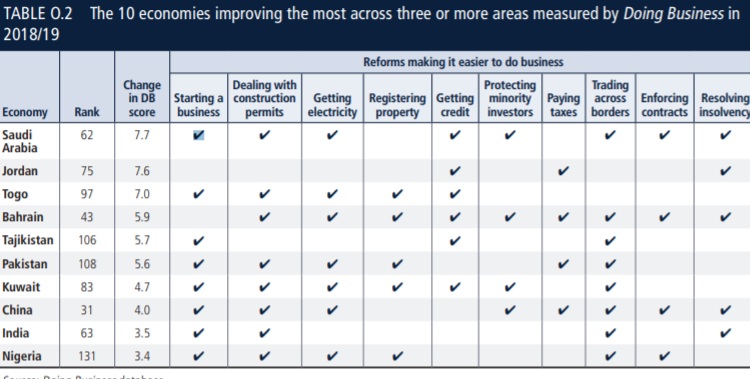

- भारत लगातार तीसरे वर्ष व्यापार वातावरण (Business Climate) में सुधार करने वाली शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल है।

- इस सूची में भारत के अतिरिक्त सऊदी अरब, जॉर्डन, टोगो, बहरीन, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत, चीन और नाइजीरिया शामिल हैं।

- इस सूचकांक में भारत को प्रदर्शन के आधार पर विशेष रूप से सराहनीय (Particularly Commendable) श्रेणी के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

- भारत ने व्यवसाय शुरू करने, निर्माण परमिट, सीमाओं के पार व्यापार और दिवालियेपन का समाधान करने के मानकों में सुधार किया।

- भारत ने एकल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार हितधारकों के आयात और निर्यात को आसान बनाया इसके अतिरिक्त दस्तावेज़ों को इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बदलने के मामले में सुधार किया गया साथ ही पोत अवसंरचना में भी सुधार किया।

व्यापार सुगमता बढ़ाने हेतु भारत के प्रयास:

- देश के शीर्ष नेतृत्व सहित केंद्रीय स्तर के साथ-साथ राज्य स्तर पर भी व्यापार सुगमता सुधारों ने भारत की रैंकिंग को मज़बूत करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

- भारत में व्यवसाय शुरू करना अधिक आसान बनाया गया, साथ ही ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म का बेहतर प्रयोग किया गया।

- व्यावसायिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित किया, साथ ही निर्माण परमिट प्राप्त करने और निर्माण गुणवत्ता में लगने वाले समय को कम किया गया।

- भारत ने GST कर व्यवस्था का क्रियान्वयन किया है जिसके माध्यम से कर भुगतान सरल और डिजिटलीकृत तरीके से किया जा रहा है।

- भारत ने मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना जैसी पहलें प्रारंभ की हैं जिनकी सहायता से लोगों द्वारा व्यापार करना और व्यापार के लिये पूंजी एकत्र करना आसान हो गया है।

- लघु और मध्यम उद्योगों की क्षमता को ठीक से पहचान कर इनमें वित्त के प्रवाह को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिये छोटे-छोटे क्लस्टर विकसित किये जा रहे हैं।

- इससे लोगों को रोज़गार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, साथ ही इनका भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान भी बढ़ रहा है।

- भारत सरकार ने लघु और मध्यम उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के लिये MCLR प्रणाली के स्थान पर एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट की प्रणाली लागू की है जिससे केंद्रीय बैंक और सरकार द्वारा मौद्रिक नीतियों में लिये गए परिवर्तन का प्रभाव त्वरित रूप से इन क्षेत्रों के ऋण पर दिख सके।

- हाल ही में भारत ने कॉर्पोरेट करों में कटौती की है जिसका उद्देश्य भारत में अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है। इस प्रकार के कदम से निवेश लागत कम होगी जिससे भारत में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

- ऑनलाइन प्लेटफाॅर्म के संदर्भ में भारत डिजिटल इंडिया का क्रियान्वयन कर रहा है जिसके तहत व्यापार प्रारंभ करना, संचालित करना, ऋण उपलब्धता अधिक आसान हो गई है।

आगे की राह:

- भारत को इस वर्ष के सूचकांक में अपेक्षित सफलता नहीं मिली है क्योंकि भारत का उद्देश्य इस वर्ष सूचकांक के शीर्ष 50 में स्थान प्राप्त करना था।

- भारत में किये जा रहे है समस्त प्रयासों का अभी भी पूर्णतः प्रभाव नहीं दिख रहा है क्योंकि GST कर व्यवस्था के साथ लोगों का सामंजस्य ठीक से नहीं बन पा रहा है।

- इसके अतिरिक्त भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान NPA और दोहरे तुलन पत्र जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं खोजा जा सका है। इन समस्याओं का प्रत्यक्ष प्रभाव भारत की विकास दर पर भी दिख रहा है।

- वर्तमान समय में भारत की कम विकास दर भी एक चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि इससे बेरोज़गारी, कम उत्पादन जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न हो रही हैं।

- लघु और मध्यम उद्योगों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की योजना एक ज़िला एक उत्पाद का क्रियान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रासंगिक हो सकता है। ज्ञातव्य है कि चीन में भी इस प्रकार की योजनाओं का सफलापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है।

- वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्यमान समस्याओं का संधारणीय समाधान निकाला जाना चाहिये जिससे भारत की आर्थिक विकास दर और सूचकांक में भारत का स्थान भी बढ़ाया जा सकेगा।

स्रोत: द हिंदू

Rapid Fire करेंट अफेयर्स (24 October)

1. संयुक्त राष्ट्र में आर्थिक संकट का दौर

- संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतेरस के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र भी इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है।

- उन्होंने आशंका जताई कि अक्तूबर, 2019 के अंत तक UN का धन कोष पूरी तरह खाली हो जाएगा।

- संयुक्त राष्ट्र के पास 23 करोड़ डॉलर नकदी की कमी है और इसी वजह से कुछ समय पहले UN मुख्यालय की लिफ्ट और एयरकंडीशन सिस्टम को बंद करने का फैसला किया गया था। वहीं अब वीकेंड (शनिवार-रविवार) पर मुख्यालय को बंद रखने का फैसला लिया गया है।

- इसके अलावा मुख्यालय में काम कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों से भी आधिकारिक बैठक, यात्रा और दस्तावेज़ों का छह भाषाओं में अनुवाद करने में कटौती करने के लिये कहा गया है।

- UN प्रबंधन अपने 37हज़ार कर्मचारियों के वेतन का प्रबंध करने की कोशिशों में जुटा है।

इन देशों ने नहीं किया भुगतान

संयुक्त राष्ट्र में 193 देश शामिल हैं। कनाडा, सिंगापुर, भूटान, फिनलैंड, न्यूज़ीलैंड और नॉर्वे जैसे देशों ने UN को अभी तक बकाए का भुगतान नहीं किया है। इस साल भारत ने UN को 23,253,808 डॉलर का भुगतान किया है। साल 2018-19 में UN का बजट लगभग 5.4 बिलियन डॉलर था, जिसमें इसके द्वारा चलाए जाने वाले शांति अभियानों का बजट शामिल नहीं था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी दस्तावेज़ से पता चलता है कि 131 सदस्यों में से केवल 34 देशों ने अपने वार्षिक बजट राशि का हिस्सा UN को नहीं दिया है।

एक दशक में सबसे गंभीर संकट

संयुक्त राष्ट्र को पिछले एक दशक में पहली बार इतने गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। 4 अक्तूबर, 2019 तक केवल 128 देशों से 199 करोड़ डॉलर की राशि प्राप्त हुई है, लेकिन 65 देशों ने 138.6 करोड़ डॉलर का भुगतान नहीं किया है। इसमें 100 करोड़ डॉलर की राशि अकेले अमेरिका को देनी है।

भारत का देनदार है UN

भारत उन 35 देशों में शामिल है जिसने UN को अपने सभी बकाया का भुगतान समय पर कर दिया है। भारत ने 31 जनवरी, 2019 तक अपने नियमित बजट मूल्यांकन का 2.32 करोड़ डॉलर दे दिये हैं। संयुक्त राष्ट्र पर भारत का 3.8 करोड़ डॉलर बकाया है, जो मार्च 2019 तक किसी भी देश के मुकाबले शांति अभियानों के लिये भुगतान की जाने वाली सबसे अधिक राशि है। ‘संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति में सुधार’ पर हुई चर्चा से पता चला कि भारत सहित 27 TCC ग्रुप 77 के 17 देश अभी भी समाप्त हो चुके शांति अभियानों के लिये अपनी वैध प्रतिपूर्ति का इंतज़ार कर रहे हैं।

2. प्रथम भारत-बांग्लादेश हितधारक बैठक

23 अक्तूबर, 2019 को असम के गुवाहाटी में प्रथम भारत-बांग्लादेश हितधारक बैठक का आयोजन किया गया।

- इसका उद्देश्य बेहतर संपर्क ढाँचे से प्रतिस्पर्द्धात्मक कीमतों पर वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाना और निर्यात के अवसर में वृद्धि करना है जिससे लोगों को उचित दाम पर वस्तुएँ मिलेंगी।

- भारत, बांगलादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और हाल के वर्षो में दोनों देशों के बीच आयात-निर्यात में काफी वृद्धि हुई है।

- पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के भारत के प्रयास से बांगलादेश और म्यांमार को भी लाभ पहुँचेगा।

- असम के जोगीझोपा में प्रस्तावित मल्टीमोडल केंद्र से इस पूरे क्षेत्र को फायदा होगा।

- इस बैठक का एक अन्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन तथा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ व्यापार विस्तार में असम को केंद्रबिंदु बनाना है।

सीमाहाट

भारत-बांग्लादेश सीमा पर मेघालय तथा त्रिपुरा में शून्य सीमा-रेखा के पास साप्ताहिक बाज़ार के तौर पर बार्डर-हाट भी लगाए जाते हैं। सीमा हाट के ज़रिये जिन जिंसों का व्यापार किया जाएगा उनमें स्थानीय स्तर पर उत्पादित सब्जियाँ और परिधान शामिल हैं। चार सीमा हाटों- बलियामारी-कलाईचार, लाउवाघर-बलात, पूर्वी मादुग्राम और मिडल प्लेस आफ सागरिया-श्रीनगर और तारापुर-कमलसागर पर जिंसों के व्यापार की अनुमति दी गई है। जिन उत्पादों का सीमा हाट के ज़रिये व्यापार होगा उनमें फल, बाँस, घाट, कुटीर उद्योगों के उत्पाद, कृषि उपकरण, फलों का जूस, कास्मेटिक्स और स्टेशनरी का सामान शामिल है।

3. पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का लोगो (Logo) लॉन्च

पेरिस में वर्ष 2024 में होने वाले ओलंपिक और पैरालम्पिक खेलों का लोगो खेलों की आयोजन समिति ने लोगो लॉन्च किया।

- लोगो के नए डिज़ाइन में तीन चीजें एक साथ हैं- ओलम्पिक खेल, फ्रांस और मारियान।

- इसमें मारियान के होंठ और आउटलाइन शामिल हैं जो स्वतंत्रता और तर्क के रूप में फ्राँसीसी क्रांति के बाद से फ्राँसीसी गणतंत्र का राष्ट्रीय व्यक्तित्व रहा है।

- यह सर्कुलर डिज़ाइन और पेरिस आर्ट डेको स्टाइल (Art Deco Style) में फ्राँसीसी क्रांति के बाद से तर्क के रूप में फ्राँसीसी गणतंत्र हिस्सा रहा है।

- अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति समन्वय आयोग के अध्यक्ष पियरे-ओलिवियर बेकर्स-वियुजेंट के अनुसार, यह लोगो खेल के सबसे बड़े मूल्य 'सर्वश्रेष्ठ बनने के लिये लगातार प्रयास करते रहने' को दर्शाता है।

- गौरतलब है कि वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी अमेरिकी शहर लॉस एंजेलस को मिली है।

4. यूनिसेफ से जुड़े आयुष्मान खुराना

तरह-तरह के सामाजिक मुद्दों पर फिल्में करने वाले बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना, यूनिसेफ से जुड़ गए हैं।

- वह यूनिसेफ के महिला एवं बाल विकास विभाग से जुड़कर महिलाओं और बच्चों के प्रति यौन अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे।

- आयुष्मान खुराना पॉक्सो अधिनियम/एक्ट पर भी काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों के साथ यौन अपराध और तस्करी के मामलों पर लागू होता है।

- इस अभियान का उद्देश्य सोशल मीडिया, टीवी और सिनेमा हॉल के ज़रिये सभी भारतीयों तक पहुँचना है और आयुष्मान सभी चरणों में इसे सपोर्ट करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF)

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर, 1946 को की थी। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (United Nations International Children's Emergency Fund) कहा जाता था। इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है।